Проект реализуется победителем конкурса "Общее дело" благотворительной программы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира Потанина

Проект реализуется победителем конкурса "Общее дело" благотворительной программы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира Потанина

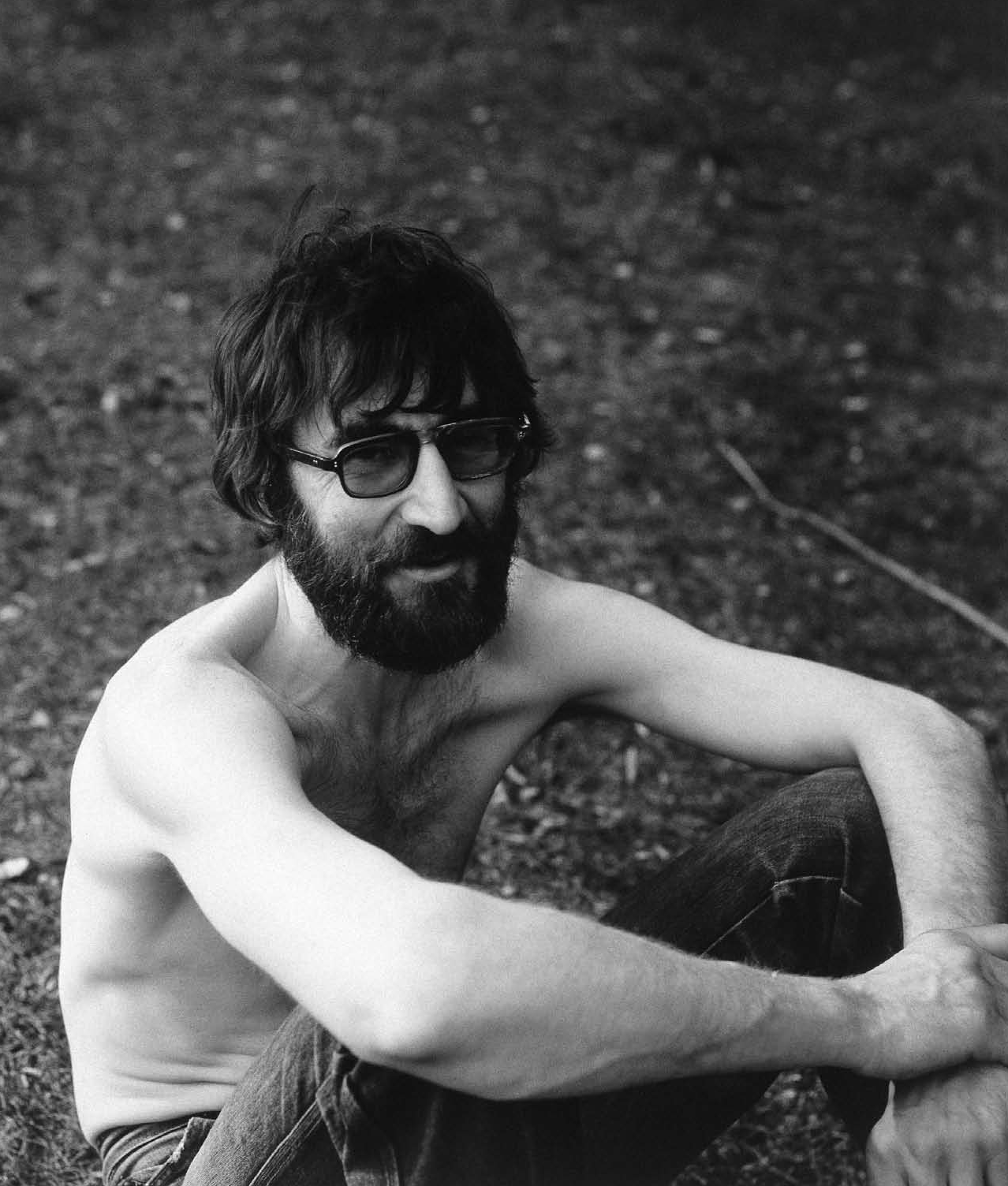

Серией статей, посвященных жизни и творчеству замечательного скульптора Александра Соколова, мы начинаем нашу деятельность в рамках гранта, полученного от Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Важнейшим направлением в развитии нашего сайта является создание электронной энциклопедии московских скульпторов. По нашему глубокому убеждению, участниками этой виртуальной скульптурной галереи должны быть не только ныне работающие авторы, но и мастера, уже от нас ушедшие, однако оставившие свой след в художественной истории нашего города и страны.

Авторов хочется представить во всей полноте их творчества, по возможности, прикоснуться к их внутреннему миру, представить их мысли об искусстве и о пространстве, нас окружающем. Этому очень способствуют материалы, сохраненные их родственниками, на основе которых художник предстает перед нами цельной личностью, а не неким просто автором конкретно этих работ. Спасибо тем, кто откликнулся на наш призыв и готов делиться сокровенным для того, чтобы лучше узнали и помнили.

Символично, что первая наша публикация посвящена Александру Соколову, скульптору мыслящему, в своей кажущейся простоте достигающему поистине философских вершин. Эта яркая личность на художественном небосклоне Москвы станет первой из череды многих не менее интересных московских скульпторов, встреча с которыми нас ждет в следующих публикациях электронной энциклопедии.

Огромное спасибо Людмиле Александровне Богуславской, вдове скульптора, за уделенное нам время и предоставленные материалы.

И так – мы начинаем!

Георгий СМИРНОВ,

председатель Объединения московских скульпторов

"Моей матери сейчас 87 лет. У нее до сих пор великолепная дикция, она может без затруднений произнести любую букву, но — говорить не хочет. Наверное, самое главное в своей жизни она уже давно сказала.

"Моей матери сейчас 87 лет. У нее до сих пор великолепная дикция, она может без затруднений произнести любую букву, но — говорить не хочет. Наверное, самое главное в своей жизни она уже давно сказала.

Скорее всего, и я явился на этот свет, чтобы сказать что-то своё, ещё никем не сказанное, но при этом с абсолютной кашей во рту. БУКВЫ «Ш», «Р» и «Л» напрочь отсутствовали в моей речи, и, как я ни старался, понять меня не мог никто. Плюс — рахит. Таких в то время называли просто — дефективный.

Перспектива начать и окончить свою жизнь с таким неутешительным диагнозом меня, ясное дело, никак не устраивала. И я решил свою дефективность преодолеть.

Рахит и шепелявость устранились как-то сами собой, и, таким образом, наполовину дело было сделано без особых усилий с моей стороны.

Оставались буквы «Р» и «Л». «Взятие» буквы «Р» потребовало преодоления массы препятствий: не говоря о том, что началась и закончилась война, для начала на меня свалилась раскаленная «буржуйка», и я чуть не сгорел.

Затем, с небольшим промежутком, я едва не помер от обезвоживания на нарах товарняка Кисловодск-Сталинабад, пересекавшего пустыню Каракумы и застрявшего, в свою очередь, от обезвоживания паровоза.

Спасли меня туркмены известным азиатским способом — засунув по подбородок в бурдюк с кислым верблюжьим молоком. Куда они при этом засунули паровоз, осталось неизвестным.

Помирать, тонуть и гореть мне предстоит еще не раз и, что интересно, всякий раз по-разному, как, например, в следующий раз я чуть не сгорел закутанный с ног до головы в простыню, густо намазанную свежеприготовленной горчицей. Это было последнее средство в борьбе с, как тогда говорили, крупозным воспалением легких. Заворачивали младенца в эту самую горчицу, садились вокруг, пригорюнившись, и молча ждали— выживет, не выживет. Я — выжил.

Помирать, тонуть и гореть мне предстоит еще не раз и, что интересно, всякий раз по-разному, как, например, в следующий раз я чуть не сгорел закутанный с ног до головы в простыню, густо намазанную свежеприготовленной горчицей. Это было последнее средство в борьбе с, как тогда говорили, крупозным воспалением легких. Заворачивали младенца в эту самую горчицу, садились вокруг, пригорюнившись, и молча ждали— выживет, не выживет. Я — выжил.

Выжил для того, чтобы вскорости зачем-то сорваться с крутого берега Ворсклы и едва не утонуть в ее ласковых водах, не выпуская из рук свою рубашонку, набитую только что собранными кизяками для бабушкиной печки. Тетка спасла и меня, и кизяки.

Затем пошла полоса благоприятная. Я влюбился в изумительную девочку — Олю Князеву. Таких волшебных белокурых завитков в том месте, где затылок переходит в шейку, больше не было никогда (тем более что мы, мальчики, все как один были лысыми).

Затем отец народов, тов. Сталин, отменил карточки. Это было событие. Потом было что-то еще важное и не очень, и все это ради того, чтобы в одно прекрасное утро, на шестом году, едва проснувшись, я вдруг громко и отчетливо прокричал: «Р-р-р!» Проклятая буква сдалась!

На очереди была буква «Л». Но совершенно неожиданно, из-за угла, как на картине И.Е. Репина «Не ждали», объявился новый, скрытый по сих пор, дефект.

На вступительных экзаменах в МСХШ я, со всем возможным прилежанием, старательно выписал акварелью натюрморт в составе: лукошко. яичко, помидор и огурец. Представили? Огурец был написан прямо-таки как живой, можно сказать, с научной тщательностью — ‹о всеми ложбинками, пупырышками и легкой желтизной кончика. Чудо, а не огурец! Как сейчас помню! Но — коричневый.

Приговор был безжалостен: «Ваш мальчик — дальтоник!» Понимать эго надо было так: «Ваш мальчик — дефективный! Ему не место в нашей замечательной школе!»

Тут началось такое! Сначала помер от дыхания Чейн-Стока любимый вождь и учитель, и я чуть не отправился вслед за ним прямо на его же похоронах, чудом увернувшись от крупа шарахнувшейся под напором толпы милицейской лошади.

Тут началось такое! Сначала помер от дыхания Чейн-Стока любимый вождь и учитель, и я чуть не отправился вслед за ним прямо на его же похоронах, чудом увернувшись от крупа шарахнувшейся под напором толпы милицейской лошади.

Затем, наконец-то, был изобличен, арестован к быстренько расстрелян, по-моему, последний на тот момент враг народа Л.П. Берия. Вокруг остались одни друзья, и можно было безнаказанно, с садистским удовольствием, проковырять ему булавкой глаза сквозь ненавистное пенсне на его портрете, что я немедленно сделал.

И в довершение ко всему, а может быть, вследствие чего, в «Учительской га-

зете», в заметке о конкурсе детского рисунка в городе Дели, было написано что-то вроде: «Особым виденьем мира отличаются пейзажи...» Это как раз обо мне. Ясное дело — особым, если я путал зеленый и красный.

В то время я год как был принят в районную художественную школу. Для этого вместо живописи пришлось заняться скульптурой. Я вылепил «Слона и Моську»! Моська была из белого пластилина, величиной с ноготь моего мизинца и с передачей особенностей породы. Надо сказать — китайская работа.

Слон, соответственно — с чайную чашку и весь серый, ну а «толпа зевак» — что-то среднее между ними, и пестрая. Весь этот театр помещался в коробке из-под печенья, где уже сидел в своей лодке, набитой до отказа микроскопическими зайчиками, дед Мазай.

Коробка была гордостью родителей, приводила в восторг соседей и гостей и без труда открыла мне дверь в художественную школу районного масштаба. Содержимое коробки, в конце концов, определило всю мою дальнейшую жизнь. А дальтонизм был попросту посрамлен и проигнорирован.

Оставался последний, как тогда казалось, самый упорный дефект — буква «Л». Лобовые атаки, обходы справа и слева, попытки взять, как немца под Сталинградом, в клещи, к успеху не привели.

Оставался последний, как тогда казалось, самый упорный дефект — буква «Л». Лобовые атаки, обходы справа и слева, попытки взять, как немца под Сталинградом, в клещи, к успеху не привели.

Я отступил, надеясь, что как-то все само собой образуется. И в самом деле, невзирая на все мои дефекты, мне удалось закончить школу, год отработать на фабрике, три года отслужить солдатом в армии, где бывало всякое, и в очередной раз чуть не утонул, увязнув для разнообразия по горло в болоте, и где у меня в руках чаше, чем автомат, попеременно побывали: игла, мастерок, голень только что ампутированной чужой ноги, кувалда, барабанные палочки, руль автомобиля, кривая хирургическая игла и еще Бог знает какие интересные вещи, и где я между делом наладил массовое производство гипсовых бюстов незабвенного В.И. Ленина, параллельно научился делать уколы на обширных ягодицах разбитных медсестер, снова чуть не сгорел, заснув в окопчике под соплами внезапно заработавшей «катюши», встретил полет Гагарина, греясь на кирпичной стене полковой гауптвахты, и тотчас же был помилован в связи с таким всепримиряющим событием, и т.д. и т.д.

И все это для того, чтобы вновь очутиться в Москве, изобразить за сценой в театре топот копыт удаляющейся тройки, вой ветра, шум дождя, раскаты грома, звон разбитой посуды и прямо оттуда, из-за сцены, поступить в институт, получить диплом, после чего, благодаря некой протекции, пристроиться маляром на одной хитрой автобазе, где три дня в неделю я красил грузовики и писал номера, а к праздникам изображал на фанере бравого парня в белой рубахе с оловянным взором, устремленным в светлое будущее, крутящего огромный штурвал и провозглашавшего при этом: «Партия — наш рулевой!»

А кто же еще? Иногда он отрывал одну руку от штурвала н крепко сжимал в кулаке некую мерзкую извивающуюся гадину, всю истекавшую ядом, слюной и еще какой-то дрянью, и все понимали, эта гадина — империализм.

А для непонятливых у нее на хвосте было написано: «империализм». И парень в этой ситуации знал, что сказать, и говорил: «Миру — мир»!

И пока он продолжал рулить, из дверей моей мастерской вышел небольшой вооруженный отряд солдат разных войн, бодро выпорхнула стайка безоружных пионеров, степенно прошествовали «Материнство» и «Счастливое детство», горохом выкатились бесчисленные Пьеро, Мальвины, Артемоны, Карлсоны и Буратино.

Одного из них, верхом на петухе, кто-то видел в песках тех самых Каракумов.

Со всем этим хозяйством я был принят в СХ СССР, женился на замечательной девушке Наташе, родил с ней замечательных Дашу и Павлика, пробил и лишился трех мастерских, женился в другой раз на замечательной женщине Люсе, пробил четвертую мастерскую, последний раз чуть не утонул в Вишере, что на Урале, и в один прекрасный день вновь встретился с тем парнем в белой рубахе.

В какой-то момент он сбился с курса, порыскал немного и на корабле под именем «ГКЧП» подрулил прямо к Белому дому, где мы с ним вдруг обнаружили, что советская власть кончилась, и много каких известных вам событий произошло после этого, и все это ради того, чтобы к шестидесяти годам я, наконец-то, одолел букву «Л».

Свершилось! Последний — явный — дефект был преодолен! Но приобретая, мы, как известно, теряем. Обретя внятную дикцию, я потерял огромную долю своей привлекательности для так любимых мною женщин.

Свершилось! Последний — явный — дефект был преодолен! Но приобретая, мы, как известно, теряем. Обретя внятную дикцию, я потерял огромную долю своей привлекательности для так любимых мною женщин.

Нет, все, кто знал меня еще тем, прежним, который вместо «ложка», говорил «вожка», нет, они меня любят по-прежнему, а вот новых поклонниц вокруг меня что-то не видно, и, я думаю, это не оттого, вероятно, что редко какое женское сердце устоит, услышав: «Смотри, какая вуна...»

Так что не знаю, стоило ли преодолевать всю эту историю с преодолением собственной дефективности. Тем более, что говорить мне пришлось на совершенно другом языке — на языке моих работ.

Впрочем, расставшись с дефектами явными, никуда мне не деться от дефектов скрытых, коими, возможно, мы только и интересны и которые, для благозвучия, называем — индивидуальность.

В этом читатель легко может убедиться, рассмотрев приложенные к данному тексту картинки c выставки. Счастливо!"

(Преодоление дефективности или попытка автобиографии. Текст Александра Соколова для буклета, выпущенного к его персональной выставке — «Четыре печати» в галерее «Манеж». Москва, 24 января-11 февраля 2001 года)

Редакция сайта ОМС благодарит Людмилу Богуславскую за предоставленные материалы

.jpg)