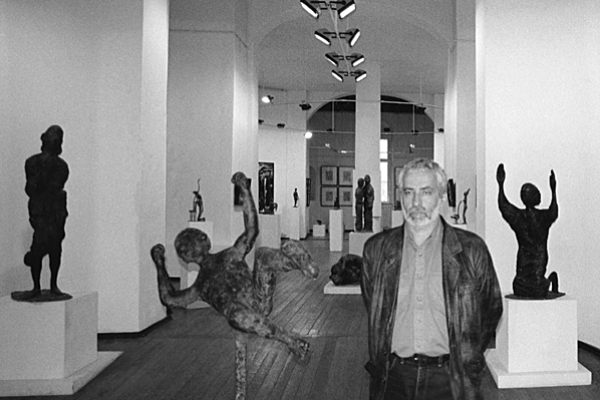

Сегодня среди нас Лазарь Гадаев один из самых интересных и самобытных скульпторов. Ему чужды академические каноны. Он выбрал самобытность народного творчества и черпает оттуда чистую родниковую воду.

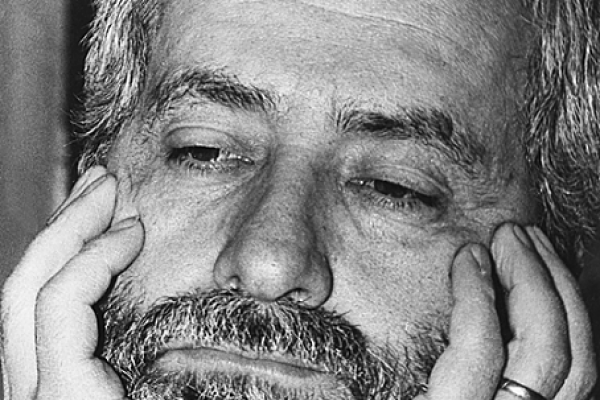

Свои молчаливые переживания он передает языком пластики. Содержание, композиция и форма в его произведениях развиваются закономерно, по гадаевским принципам.

В простых темах и ясных формах он достигает непосредственности детского восприятия. Больше всего в творчестве Гадаева меня поражают его смелость и независимость. Шесть лет он учился у влиятельнейшего скульптора своей эпохи М.Г. Манизера, шесть лет слушал его объяснения по скульптурной композиции и видел его работы. А стал крупным, мыслящим скульптором, в работах которого не найти ничего «манизеровского» — ни мысли, ни фразы, ни буквы. Вот этим можно гордиться!

Гадаевские композиции часто имеют жанровый характер, но это не главное. Если смотреть внимательно, в любой работе Гадаева читаешь мысли, выраженные пластическим языком скульптуры.

С Лазарем Гадаевым я познакомился сорок лет тому назад, в день его свадьбы. С тех пор я слежу за его творчеством и вижу, как с возрастом меняются его произведения. Но его ощущения, его мировоззрение, его понимание формы и содержания не меняются. Напротив, зрелые произведения приобретают «гадаевское лицо», которое не спутаешь ни с каким другим. Они цветут самостоятельно, в «гадаевском саду».

Я видел много скульптурных изображений Пушкина, но для меня один из лучших — гадаевский памятник Пушкину, установленный в саду редакции журнала «Наше наследие». Он не приукрасил поэта, не придал скульптуре ложного пафоса. Это произведение неореализма такой же силы, как и фильмы Феллини пятидесятых годов.

Три работы Гадаева в камне — «Горе», «Баня» и «Валяние войлока» — одни из лучших в его творчестве. Они мне напоминают первобытную каменную скульптуру, лаконичную, строгую и обобщенную. В его каменных произведениях я вижу глубокую мысль, внутреннее движение, и несмотря на это они выдерживают язык каменной скульптуры, что придает им поразительную ценность. Повторю, творчеству Гадаева в высшей степени присущи примитивизм изображения и чистота цельной формы.

Я горд за своего коллегу, и меня восхищает в нем сочетание простоты и изысканности.

Николай НИКОГОСЯН

Давно в журнале «Декоративное искусство прочитал о народном мастере Сосланбеке Едзиеве, о его надгробиях. Собственно, в начале увидел надгробия. Я и не воспринял их в качестве таковых. Было ощущение, будто среди травы стоят воины, иногда рядом – их жены. Все полны достоинства, готовы к пиршеству и к сражению за достоинство. Ничего мертвящего, кладбищенского. Прижми ладонь к щербатой поверхности мягкого камня, чтобы нестерпимо больно форма оставила в ней отпечаток. Ладонь увидит больше, чем глаз.

Подлинность художника меряется простым понятием: если его творчество возвращает тебя к твоей памяти – значит, между нами перекличка.

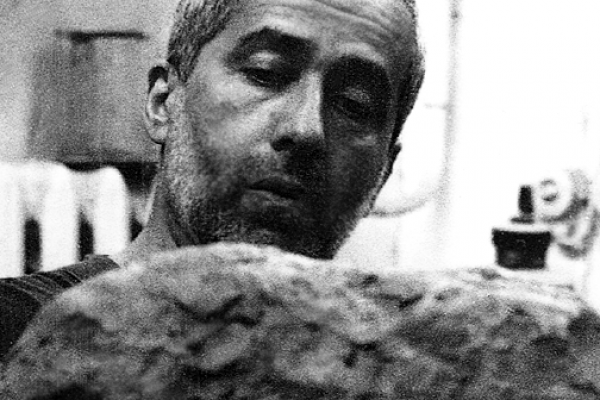

Мне даже необязательно обходить вокруг скульптуры Лазаря Гадаева, как того требует объем, мне достаточно скульптурной поверхности. Скульптуры Лазаря Гадаева надо смотреть пальцами, будто слепой.

Но дело не только в осязаемости формы, хотя она должна быть погружена в агрессию ветра, дождя, в саму жизнь природы. Осязаемость пластики Гадаева – еще и живопись. Я говорю не о цвете. Гадаев не лепит, он наращивает фактуру, наполняет, возвышает ее до невидимой в пространстве поверхности. Мне представляется, что Лазарь не любит твердых поверхностей – она у него многослойна, как может быть многослойна живописная фактура. Она текуча, объем его скульптур содержателен полным безразличием к правдоподобию.

Меня поражает поверхность его скульптур. Она будто не часть тяжелого объема, а тонкая графическая амальгама. Наверное, отсюда ощущение легкости.

Искусство окружено архетипическими сюжетами. Их не так много. Страдание, радость, молитва, возвращение, расставание. Сюжеты пересекаются, образуя бесконечность. Лазарь Гадаев счастлив местом рождения. Оно ему досталось бесплатно. Ему ничего не надо было сочинять, взращивать в себе искусственно. К полученному от небес и родителей оставалось присоединить ремесло и культуру. Что он и сделал.

Юрий НОРШТЕЙН

Мир Гадаева гармоничен без идиллии и уж, тем более, без умиления. Лирике сопутствуют и юмор, и печаль, и тревога. Точно найденная степень художественного обобщения отодвигает конкретику, но сохраняет индивидуальность персонажей. Может быть, поэтому все его герои запоминаются надолго.

Опуская подробности и основываясь на результатах, скажем, что времена были к нему снисходительны (а может, ангел-хранитель его – великий труженик?). С достоинство он пережил «период распада» ранее, казалось бы, незыблемого общества со всеми вытекающими последствиями в отношении социума к художнику, ни на что не претендуя, сохранив интерес зрителя.

И это при собственном нейтралитете по отношению ко времени, всегда существуя и работая вне любой конъюктуры.

Не напрягая воображения, можно увидеть его художником двенадцатого века. Или двадцать пятого.

Нина ГЕТАШВИЛИ

(Тексты из альбома «Лазарь Гадаев. Скульптура. Графика». Москва, 2007