Владимир Цигаль рассказывает о том, как Михаил Бабурин создавал два своих произведения. Одно из них оказалось никому не нужным, а вот второе...

Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина

Не знаю, с чего начать рассказ о Михаиле Федоровиче Бабурине. Ведь жизнь его и творчество таились где-то там, в стороне, в тиши его мастерской на Масловке, и лишь иногда наши пути пересекались на художественных советах или при работе над памятниками в зале на Профсоюзной: он трудился над фигурой Ленина для большого приморского города, а я над памятником Хо Ши Мину.

Я уже писал как-то, что Хо Ши Мин всю жизнь стремился встретиться с Лениным – поговорить, посоветоваться, но так и не пришлось. А тут в огромной мастерской на Профсоюзной судьба свела их в виде глиняных монументов – Ленина с простертой дланью, «указующего путь», и дедушку Хо, искоса благоговейно поглядывающего на него, но строго на Бабурина и его помощников, которые так непочтительно, я бы сказал даже «варварски» с ним обращались, орудуя лопатами, ножами и пристукивая деревянными молотками.

А внешне выглядело все пристойно. Михаил Федорович садится на стул, рядом ставит бутылку красного вина, на оттопыренной нижней губе дымится какая уж по счету сигарета, и, как обычно, чуть картавя, говорит своим помощникам, что руку «указующую», которую только вчера с таким трудом установили, нужно несколько приподнять и срезать край развевающегося плаща. Казалось бы, все не так уж сложно.

Помощники, лилипутики по Гулливеру, ползают с огромными ножами и лопатами, срезают здоровенные куски глины, и она с треском плюхается на бетонный пол, руша все, что попадается на пути.

Бабурин командует: «Еще, еще!», - и с бульканьем вновь наполняет свой бокал. Следующий удар лопаты высекает искры, слышен скрежет металла, лопата летит вниз: значит, наткнулись на железный каркас, который в огромных монументах, наподобие костей человеческого скелета, сварен из могучих швелерров, тело из глины, а нервы заменяет железная проволока.

- Зовите Сарахтина и Сережку, - командует Михаил Федорович и выливает остатки портвейна в стакан. – Пусть срежут каркас сваркой и передвинут поглубже.

Маленькая робкая струйка от сигареты сменяется едким желтым дымом от сварки, искры летят по всей мастерской, озаряя все вокруг и, шипя, утыкаются в мокрую глину и доски: лишь бы из этой «искры вновь не разгорелось пламя», с тревогой думаю я, задыхаясь от едкого дыма, и все же стараюсь осмыслить – так ли уж велики и значимы должны быть глиняные монументы по отношению к нам, смертным?

Как просто звучит «чуть-чуть передвинуть руку» в огромной скульптуре – то есть перепахать несколько тонн глины, срезать сваркой железный каркас и приварить заново – масштабы-то какие! – с восхищением думаю я. Пишу и удивляюсь, глядя со стороны, а ведь сам делаю то же, будто, переходя улицу, возмущаюсь, как оголтело летят автомобили, а я сидя за рулем несусь так же, в общем потоке…

… Михаил Федорович сосредоточенно срезает целлофановый колпачок с новой бутылки, за неимением штопора пропихивает стеком пробку внутрь и аккуратно, пальцем, вылавливает кусочки пробки из стакана.

День клонится к вечеру. Косые лучи солнца по-иному освещают скульптуру, и многострадальный труд по передвижению руки вверх вдруг оказывается сомнительным.

- Хватит, - говорит с досадой Бабурин, - слезайте с лесов. Завтра придется передвигать руку обратно, немного вниз и в другую сторону.

Он щурится, стараясь вместить всю огромную скульптуру в своем глазу, будто глядя в бинокль со стороны, где изображение уменьшается, отдаляясь, выпячивает нижнюю губу с прилипшей сигаретой, заходит с одной стороны, с другой стороны и сквозь перекрестье лесов и подмостей пробует понять и решить, где истинная правда, будто Пилат перед Христом на картине Ге…

- Вот так скульптор! – с издевкой говорит сторонний зритель. - Сегодня весь день руку передвигали в одну сторону, а завтра в другую – так что ли? Неужели нельзя было сразу все определить на место? Это же мартышкин труд!

Ох, не люблю я таких самодовольных дураков, которые свое непонимание утверждают с таким апломбом…

Нет, не мартышкин это труд, а творческий!

Разве не перечеркивали свои божественные строки, заменяя их другими, Пушкин и Есенин? А Маяковский, чтобы добыть одно слово, перепахивал целые «груды словесной руды». Кто из подлинных творческих талантов останавливался на случайной удаче, не стремясь достичь более выразительного слова, звучанья, жеста, меняя и перечеркивая целые страницы, добытое с таким трудом?!

Видно, есть в художнике что-то ревностное, на грани душевного срыва, в его стремлении к абсолюту, и, подчас утратив что-то хорошее, что получилось, опять и опять стремиться к тому манящему, как мираж, вечно изменчивому и удаляющемся горизонту, которые достигают лишь немногие. А стремятся достигнуть все…

На это уходят дни, недели, месяцы и годы. И дело вовсе не в том стороннем зрителе, который мучительный творческий поиск презрительно именует «мартышкиным трудом». Нет, не в нем беда - дураку полработы не показывают!

А беда в том, что и законченную работу тоже показывать волнительно: в других искусствах читатель, слушатель, зритель сам должен приложить определенные усилия для восприятия произведения: купить и прочесть книгу, уделив этому время; прослушать симфонию или просмотреть театральный спектакль, заплатив за билет и выстояв в антракте в очереди за бутербродом с пивом или пирожным (будто дома его не кормят) – то есть потратить время и деньги.

А художественное творение – к примеру, огромный монумент в центре площади, ставший к завершению плодом усилий не только «мартышкиного труда» скульптора, но и огромного множества людей других профессий: литейщиков, каменщиков, форматоров, инженеров, строителей, администраторов, экономистов и, наконец, кассира (дай Бог ему здоровья, если заплатит деньги) – все это многотонное сооружение можно охватить взором в одну-единственную долю секунды. Пролетая мимо на автомобиле или сидя на гранитных ступенях, обнявшись с подружкой и облизывая эскимо на палочке.

Несправедливо! Разве достаточно, имея два глаза, мнить себя непререкаемым судьей?

Японцы, к примеру, с малолетства приобщают детей к любви и пониманию искусства, что не только облагораживает их души, но и придает радость в восприятии красоты.

Мне Тосико Маруки (японская художница. – Прим. редакции сайта ОМС) говорила: «Поедемте завтра в Иокогаму, будем наслаждаться красотой Фудзиямы». Это при всей ясности – непереводимая на русский язык мысль: ведь Фудзияма – это всего лишь гора, а не стадион, где разыгрываются футбольные баталии, не варьете или пивной бар, наконец. И восприятие произведения требует не меньших душевных сил, волнений, радости, сострадания и сопереживания. Вспомните: «Люблю грозу в начале мая…» Сколько таких гроз с того мая прогремело, и Тютчева давно уже нет, а его поэтический восторг перед раскатами грома и благостного дождя будто эхом отдается и теперь в наших душах…

Я понимаю, что, начав разговор о Бабурине и его работе над памятником Ленину, примеры поэтической лирики вряд ли уместны. А трудов и душевных переживаний эта скульптура требует не меньше, хотя была лишь переходной моделью к тридцатиметровому монументу, задуманному автором как маяк у моря на одной из сопок Дальнего Востока.

Пока в Москве с таким трудом делалась эта пятиметровая модель, там, в приморском городе, жители вдруг категорически отказались от сооружения большого монумента. Неумолимо наступала перестройка.

Вероятно, именно этой скульптурой завершилась многолетняя и разновеликая монументальная, станковая и камерная Лениниана, начатая еще Шадром в ЗАГЕСе и Козловым у Смольного, утверждавшая начало монументальной пропаганды Советской власти и достигшая апогея и самоотрицания при ее крахе.

Но Бабурин по инерции продолжал работать. Внешне спокойный, немногословный, сдержанный – типичный петербуржец – и громы и молнии, будоражившие его душу, гасил обильными возлияниями для снятия стресса…

Монументальную скульптуру, несмотря на ее устойчивость и неподвижность, вернее сравнить с грохочущим по рельсам локомотивом, а не с утлой лодочкой, скользящей по реке под звуки тихой задушевной песни. И все же такая песня в тайниках души Бабурина звучала и искала своего пластического воплощения.

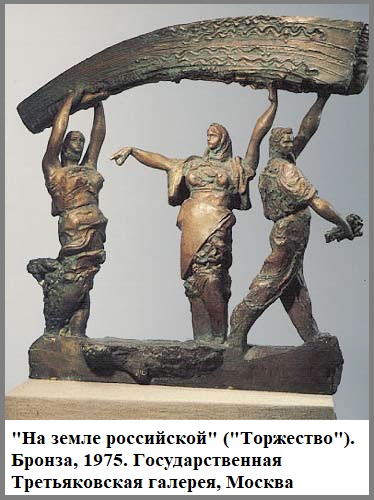

«Песня». Так назвал свою лирическую композицию Бабурин. Это три девушки-крестьянки, идущие по полю и поющие свои любимые раздольные песни. Какие? То ли про «одинокую рябину», или про любовь старого «удалого Хасбулата» и его молодую жену, а может, и про «изменщика коварного», которому так доверилась покинутая девушка.

Казалось бы, молчаливая бронза, тронешь – руку холодит. А песня слышится. И каждый слышит свою любимую, задушевную. Прогуляйтесь по Цветному бульвару, послушайте. Они там и теперь поют.

Эту скульптуру Михаил Федорович начал у нас в мастерской в Оружейном. Он начертил на полу прямоугольный треугольник, одна сторона которого повторяла рост его натурщицы (Зины, кажется), а другая соответствовала высоте будущей скульптуры. Измерив ширину плеч, длину рук, ног, нетрудно по принципу подобия треугольников соотнести эти размеры с размерами будущей скульптуры.

Казалось бы, так просто! Но я сам видел, как Бабурин, чтобы не ошибиться, на голом теле своей безропотной натурщицы обычным химическим карандашом рисовал точки, замерял линейкой расстояния между ними и переносил на глину.

Вот точка на каждой груди, а эта в центре живота, другие на плечах, бедрах, коленях, на яремной ямке, на лице для определения расстояния между глазами, у подбородка, на кистях рук, вплоть до фаланг пальцев. И строго-настрого запретил бедной девушке мыться несколько дней, пока он не перенесет все точки на глиняную модель…

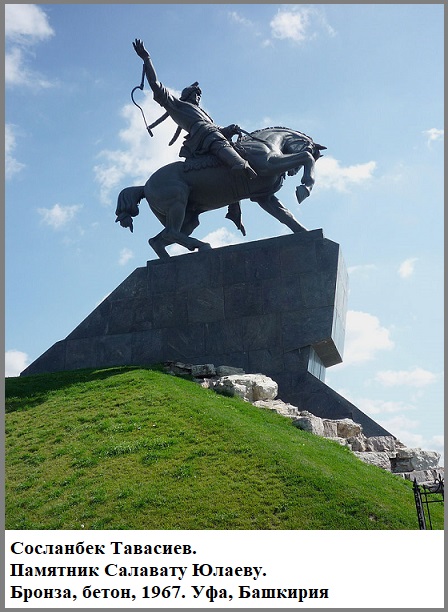

- Подумаешь! Точки на теле нарисовал! Тавасиев, например, живого коня забил, снял шкуру и заформовал в том движении, в котором должен быть конь на памятнике Салавату Юлаеву. А мы, студенты, его дразнили: «А натурщика для всадника тоже свежевать будете?»

Сомнительна, конечно, такая скрупулезность и педантичность в буквальном перенесении пропорций с живой натуры на скульптуру – именно отклонения, возникающие от индивидуального видения каждого художника, определяют своеобразие и неповторимость его произведения.

Как разнятся портреты В. Серова и М. Врубеля, писанные с одной модели; как непохожи друг на друга скульптуры Родена и Бурделя, Архипенко и Цадкина, не говоря уже о Бранкузи и Арпа и других великих модернистах. «Говорите громче!» - призывал Роден своих последователей. То есть активнее воспроизводите природу.

Конечно, Михаил Федорович это прекрасно понимал и, определив основные пропорции, затем вольно и восторженно следовал за образом каждой фигуры, их единством и разностью. А может быть, в это время звезды на небе так расположились, что из-под его рук должен был родиться только шедевр? А когда он делал горельефы на фасады домов на Котельнической набережной и площади Восстания (ныне Кудринская площадь. - Прим. редакции сайта ОМС), звезды на небе располагались по-иному или их заволокло туманом?

Кто знает, как и почему рождаются лучшие произведения, и художник возносится на гребень девятого вала своего таланта, а до и после мертвый штиль или губительная зыбь определяет погоду в его судьбе.

Все эти разглагольствования не должны умалить безусловных достоинств скульптора Михаила Бабурина – мало кто умел так красиво организовать пространство в рельефе, его ритм и весовые отношения. Он выразительно лепил руки, свободно компоновал складки одежды и этим увлекал своих студентов.

Всегда брит, подтянут, слегка под хмельком, полон достоинства и галантен в обращении с дамами.

Только в дни перед защитой своих дипломников резко преображался. Он запирался на два-три дня в мастерских на Вузовском (бывшая мастерская И. Левитана), где его ученики на протяжении года создавали свои скульптуры, и, взбадривая себя время от времени солидными возлияниями, «немного подправлял» каждую скульптуру, то есть всю ее заново перелепливал.

Перед защитой я приходил чуть пораньше до начала заседания и заставал Михаила Федоровича еще в спецовке, с отросшей трехдневной щетиной, слегка на взводе; но к началу заседания он был брит, при галстуке, при белом воротничке и строгом костюме.

А из дверей отдельных мастерских выглядывали взволнованные лица дипломников, таких разноликих, непохожих друг на друга – белобрысых и курносых русских парней, раскосых узбеков, татарчат, казахов и даже китайцев, носатых грузине и армян, - а скульптуры у всех на одно лицо.

Правда, некоторые мужественно отказывались от таких поправок. Поэтому в своих суждениях и аттестации дипломов я старался ставить высшие оценки тем, кто в своей скульптуре пропел хоть негромкую, но свою песню.

… Увлеченные каждодневной работой над памятниками и одержимые бесчисленным множеством чисто художнических проблем, вряд ли кто из нас тогда задумывался о том, почему проект 30-метровой фигуры Ленина для приморского города, где, как по величественному «Маяку Революции», должны были сверять свой курс океанские корабли и пароходы, где в штормы и туманы они будут определять единственно верный путь, а копошащиеся на берегу людишки, высоко здрав головы, - вдохновенно трудиться, строя коммунистическое общество, как завещал великий Ленин; почему вдруг так просто, в одночасье, он был отвергнут и осмеян. Как могло случиться, что утвержденный проект, снискавший одобрение самого ЦК, поддержанный «всенародно трудящимися», вдруг теми же трудящимися и так же всенародно был отвергнут, и не где-нибудь в тиши кабинетов, а на площади, громогласно и грозно.

А Бабурин и мы, да и другие художники, отгороженные стенами мастерских, в пылу творческих забот и исканий, передвигая глиняные тонны на памятниках, проглядели этот самый главный исторический поворот всей эпохи, когда могучие корабли – крейсеры и линкоры, океанские торговые суда с бесчисленным множеством пассажиров и даже маленькие лодочки, вдруг резко «заложив руля», свернули в сторону с указанного Лениным пути.

Кто еще год-два тому назад мог в это поверить? Или громко проорать с трибуны «Долой!» И когда определился этот поворот в нашем сознании?

На этот вопрос у меня не было ответов. Да мы и не задумывались тогда об этом…

Владимир ЦИГАЛЬ

(«Скульптор Бабурин», текст с сокращениями из книги «Владимир Цигаль. Художники», Москва, «МСС», 2002)