Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина

Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина

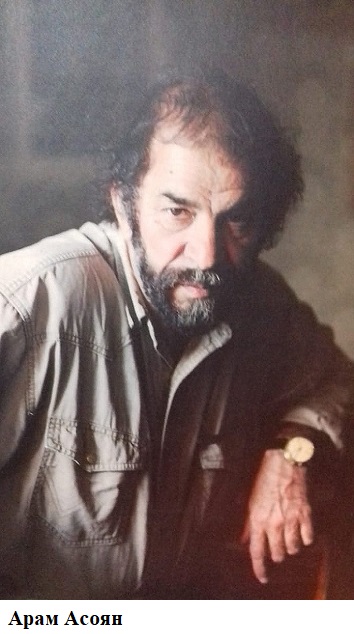

Искусствовед Арам Асоян, один из самых близких друзей Аделаиды Пологовой, рассказывает о ее жизни и смерти.

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

В последнее лето она растревожила странным рассказом. Я приехал из Питера и застал ее одинокой. Все разъехались по дачам, и по вечерам она искала в противоположном крыле комбината светящиеся окна хотя бы одной-двух мастерских. В этот раз я и сам надеялся найти свидетельства, что Алла не одна: на старости лет она стала испытывать необъяснимые страхи. С наступлением сумерек окна заставлялись фанерными щитами, дверь мастерской тщательно запиралась. Эти перемены в Аллином поведении особенно бросались в глаза, потому что всю свою жизнь она жила открыто и, казалось, беспечно.

В атмосфере начавшихся фобий и возник этот рассказ: она сидела за пасьянсом, вдруг внезапно в мастерскую вошли двое пьяных мужчин. Они бесцеремонно прошли к столу и стали с нажимом ей выговаривать: «Какой ты скульптор? Дерьмо! Что ты можешь?»

Во время рассказа глаза Аллы увлажнились. Не в ее характере было плакать, тем более жаловаться. В самые трагические дни она была всегда сдержанна и никакие экстатические состояния ей были как будто невдомек.

Не поверив ни одному ее слову, я кинулся на след обидчиков. В длинном коридоре художественного комбината мне попался керамист Миша Перелыгин, нередко помогавший Алле в ее трудах. Он с удивлением выслушал мой торопливый пересказ и уверенно заявил, что, кроме него, в комбинате никого нет… да и быть не могло – все разъехались, и вахтер может подтвердить.

Этот эпизод – повесть о том, как трудно расставалась Алла со своей ежедневной работой. Силы стали заметно уходить, и это не могло не волновать, не рождать тревожные сомнения в своих возможностях.

УЧЕБА И СТЕМПКОВСКИЙ

Скульптором она стала случайно. В Свердловском художественном училище училась живописи. И потом часто вспоминала царивший там дух товарищества. Это были голодные и холодные военные годы. После окончания училища, где были неплохие преподаватели, она поступила в МИПИДИ, снова на живопись.

Но очень скоро один из мастеров, присмотревшись к ее этюдам, сказал ей: не рисуешь, а лепишь. Так она стала начинающим скульптором, но окончить московский институт ни ей, ни ее однокашникам не удалось. МИПИДИ разогнали за космополитизм, а студентов отправили в Ленинград доучиваться в «Мухе». Там Алла сидела за партой с молодыми людьми, вернувшимися с фронтов Великой Отечественной войны. Среди них был и «лейтенант Неизвестный Эрнст», о котором стихи А. Вознесенского знают наизусть не только его одногруппники, но и поздние поколения школяров Мухинского училища.

Юной Алле фронтовики казались чуть ли не героями «Илиады», но к скульптурным произведениями Неизвестного она была безразлична. Головное художество, даже весьма умное изобретательство ее не вдохновляло. Но об этом она мне молвила в ненарочитой беседе уже в зрелом возрасте, ставши вдвое-втрое старше того Неизвестного, которого знала в дни совместной учебы.

Среди своих поздник наставников она чаще других обращалась к взаимоотношениям с А.А. Стемпковским. Не помню, он ли фигурировал в одном из рассказанных Аллой анекдотов.

Словом, один из профессоров МИПИДИ любил перед лекцией пропустить 150-200 граммов. Хорошо зная его привычку, в рюмочной всегда готовили для него вместе с порционной водкой дежурный бутерброд. Наш герой водку не закусывал, но обязательно занюхивал. В конце концов в рюмочной к этому привыкли и бутерброд перестали менять. Подавали один и тот же.

Но в один злополучный день профессор решился его надкусить и сломал зуб. Лекция, к ликованию студентов, была сорвана. Каждый раз, рассказывая эту историю, Алла смеялась, словно возвращаясь во времена юности, но к Стемпковскому она относилась нежно и благодарно.

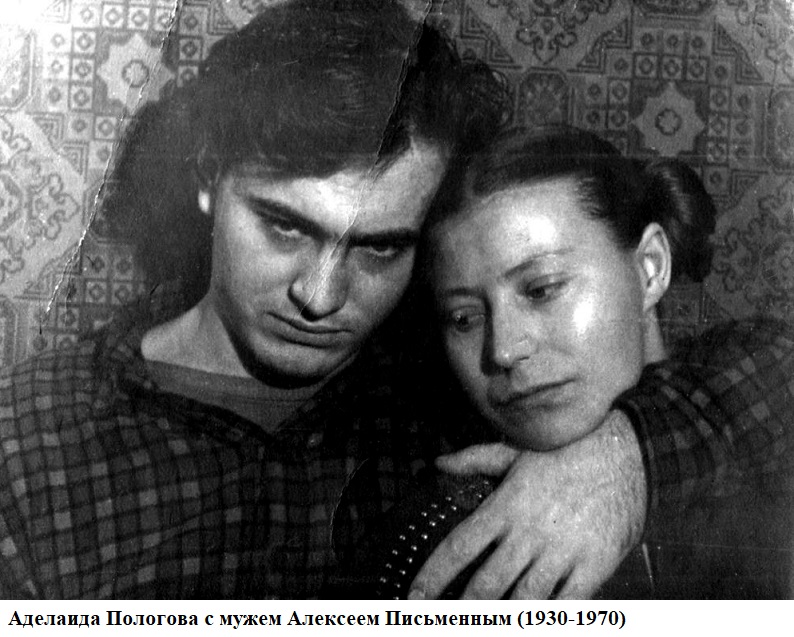

МУЖ АЛЕКСЕЙ

В Ленинграде Алле была противопоказана погода с ее сыростью и морскими ветрами, да и регулярные городские ландшафты были ей не по вкусу.

Как только закончилась учеба, она тут же уехала в Москву, благо ее молодой муж Алеша Письменный, многообещающий скульптор, сын известного в свое время писателя Письменного, был уроженцем Москвы.

В Ленинграде в студенческой среде Алеша был нежным и любящим, но в столице его словно подменили. Он начал пить и менять женщин, одну на другую. О судьбе Аллы и младенца Алеши он или не думал, или предпочитал не думать… Вскоре Алла ушла от него.

Московская жизнь начиналась трудно. Не было жилья, мастерской, денег. В конце концов она нашла пристанище в «Отдыхе», дачном поселке недалеко от Москвы.

Довольно скоро ей дали под мастерскую один из московских подвалов, но, чтобы растить сына, нужны были деньги, и она вынуждена была обращаться за помощью к Алеше. Он с цинизмом баловня судьбы бравировал перед ней, демонстрировал свои успехи ловеласа, и она с ужасом наблюдала, как он падает ниже и ниже. Алла не узнавала его. В сорок лет красивый, могучий, несчастный Алеша застрелился.

СЫН АЛЕКСЕЙ

Ей показалось, что жизнь задыхается, когда ее сын Алеша исчез где-то, отправившись в отпуск из Болгарии в Грецию. Этот путь он предпочел для эмиграцию в Америку, и от него три года не было никаких вестей. Канул в воду. В ту страшную пору Алла не находила себе места, но, превозмогая отчаяние, бежала от паралича воли, ища исход безысходной горечи в работе над скульптурной композицией «Nec spe nec metu» («Без надежды и страха», перевод с латинского.- Прим. сайта ОМС) (предъявление публике – Форум международного искусства: Людвиг в Аахене, Германия).

Алла то и дело возвращалась сердцем к Алеше, его детству. Однажды она писала: «С отъездом Алеши меня посетила мысль, что я мало пела ему колыбельных песен, <…> колыбельная рождает определенное состояние души и матери, и дитя, что, наверное, роднит их навсегда. Нежности, игры и тепла необходимо отдать ребенку максимум. И надо это уметь выражать. Мне всегда было некогда. Любовь к Алеше всегда была скрытна. Выражалась лишь в щедрости и мимолетных ласках. Вот я и получила за это.

Сейчас в связи с этой грустной мыслью я начала делать «Колыбельную». И сегодня, когда уже половина работы сделана (это дерево), я вдруг поняла, что это вторая работа – «Материнство» обе я делаю одинаково по смыслу. Мистика какая-то. И опять у меня лица матери и ребенка смотрят: один налево, другой – направо. Похоже, то мое одиночество было запрограммировано с самого начала. <…> Выход один – сделать еще одно «Материнство» с ясным сознанием каждой черты чувства и форм. Наверное, так рождались каноны».

АЛЕКСАНДР МЕНЬ И ОТЕЦ ФЕДОР

В отсутствии Алеши Алла испытывала неизбывную тоску и острую нужду в духовнике, и она часто ездила в Новую Деревню к отцу Александру Меню. Их отношения, пастыря и прихожанки, были, видимо, весьма близкими: когда отцу Аллы, Герману Исаковичу, переехавшему после смерти второй жены из Свердловска к дочери, понадобился ежедневный присмотр (он то разводил костерки в квартире, то перекраивал купленную Аллой новомодную куртку), отец Мень посоветовал Алле пригласить в дом молодую женщину, Наташу, прислуживавшую в его храме. Она быстро сдружилась с Германом Исаковичем и жила у Аллы в квартире на ул. Усиевича, д. 15 почти год.

Но, кажется, именно в эту пору началось знакомство Аллы с отцом Федором, незаметным сельским священником, который поразил ее своей чуткостью и молчаливым участием. Постепенно Алла все больше приникала к отцу Федору и все реже бывала в храме отца Александра Меня.

«Почему?» - спросил я ее при случае, зная, как ценила она образованность и интеллигентность Меня. «Для священника в нем много красноречия», - как будто доверив личную тайну, сказала мне Алла. «Театрален?» - поспешил я с вопросом. – «А отец Федор, - не отвечая на мой вопрос, продолжила Алла, - положит на тебя руку, и чувствуешь, словно сходит благодать».

ПЕРВЫЙ УСПЕХ И БЕЛАШОВ

Наверное, первым заметным успехом Аллы стала скульптурная композиция по сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка". Скульптура была поразительной по лаконичной, выразительной компоновке и пронзительному, но сдержанному лиризму… После «Аленушки» Аллу стали узнавать, у нее появились государственные заказы, ею заинтересовалась критика. Ее работы стали вывозить на зарубежные выставки.

Алла как будто не замечала никаких перемен… Она занималась своим делом, а то, что происходило в итоге, ее волновало только в перспективе дополнительных средств к существованию.

Могло показаться, что она начисто лишена честолюбия. Но однажды, в пору интерьерного оформления Палеонтологического музея я стал свидетелем ее телефонной сшибки с анималистом Александром Белашовым. Случилось так, что они не поделили стенку, а рассчитывали на нее оба. Их диалог начался в мягких, пастельных тонах, но постепенно краски стали резче, пастознее, и через минуту-другую их разговор превратился в демонстрацию нетерпимости, гордыни того и другого. Чуть позже я был фраппирован взаимными оскорблениями, унизительными для художника. "Да ты... - А ты...", - неслось, как мог я догадаться по разгневанному лицу Аллы, с того и другого конца провода. Такой ее я и представить не мог. А между тем они прекрасно знали цену друг друга, и каждый из них, безусловно, в спокойном состоянии ценил не только себя…

КТО ПЕРВЫМ ПРИЗНАЛ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

Гениальность Аллы признали рано. Открытие принадлежит Нине Жилинской.

Ее муж, Дмитрий Жилинский, рассказывал, как его юная супруга привела Аллу в их дом и крикнула, увидев мужа: «Смотри! Она – гений!». Жизнь подтвердила это открытие. Лишь Алла не считала себя гением, потому что никогда не читала Канта. Тот был уверен, что через гения с нами говорит природа.

Естественность Аллиной гениальности была заметна многим. Она ваяла, как дышала. Может быть, поэтому думала, что у нее нет учеников. Учительство предполагает обязанность наряду с прочим довести до последователей некие тайны мастерства. У Аллы тайн не было, хотя неофициальный патриарх московских ваятелей Даниэль Митлянский (в просторечии – Нолик), живущий по соседству с Аллой и деливший с ней комбинатский коридор в течение десятилетий, время от времени забегал в ее палаты, и не ради чая, а чтобы взглянуть, что Алла «опять выдумала».

Он, воспитанник самого Владимира Николаевича Домогацкого, учившегося у О. Родена и Р. Бугатти, преподавшего в Государственной академии художественных наук вместе с В. Кандинским и И. Жолтовским, восторженно говорил о ней: «Каждое новое творение – праздник! Образ! Находка! Новое пространство!.. Как в ней, маленькой такой, Богом столько наворочено! Зависть во мне клокочет, но ее быстро побеждает радость – вот что дано нам узреть, Дух Божий, явившийся в скульптуре».

ДОМ В ПЕСКАХ И ДИОНИСИО

Моральная (NB: не нравственная) девственность Аллы, как и политическая, была феноменальна. Я помню, как в Песках Ярославской области, где у Аллы был дом, подаренный впоследствии другу Дионисио, беженцу республиканской Испании (его образ запечатлен в «Поющих испанцах", 1977), мы торговали с ней у пьяного и вороватого мужика колхозные доски, а затем в опаске, что придут с обыском, лихорадочно спихивали их на темный чердак. Алла вела себя отважно и умело руководила сокрытием ворованного.

Что касается политической осведомленности, то моя «сестра» тоже была изумительна, так как никогда не слушала радио, с телевизором познакомилась ради перестройки; газет отродясь не то что не выписывала, просто не замечала.

Иногда словно опамятовшись, она вдруг приобщалась к окружающим с вопросом: «А кто у нас первый секретарь?». Радостный хохот был ей ответом. Первого секретаря давно уже не было, но был Генеральный, о котором даже в детском саду рассказывали причудливые анекдоты. Как-то Блок записал в дневнике: «Есть люди газеты и есть люди книги». Ко второму разряду читателей и принадлежала Алла.

КРУГ ЧТЕНИЯ

Без стихов она не жила ни в раннюю, ни позднюю пору. Впервые оказавшись в ее мастерской, первое, что увидел я: раскрытый том Марины Цветаевой.

Круг чтения Аллы не регламентировался никакими внешними причинами. Она читала все, что предполагало откровение, искус и обещало выход в неизведанное пространство жизни. От Пушкина до «барачных стихов» Игоря Холина, начертанных в ученической разлинованной рукою автора тетрадке. В молодые годы, пятидесятые-шестидесятые, в ее чтении преобладали зарубежные авторы: Бодлер, Рембо, Верлен, Киплинг, Клодель, Галчиньский, Рильке, Лорка, Ду Фу.

В семидесятые их потеснили «деревенщики»: Белов, Распутин, Абрамов, Шукшин, Николай Рубцов, потом – Серебряный век: Гумилев, Анненский, Мандельштам, Ходасевич. И всегда Платонов, Тютчев, Карамзин, Тарковский, Блок, Пушкин.

В изголовье ее спартанского ложа, на антресолях, постоянно раскрытой лежала Библия. Алла никогда не афишировала своих привязанностей, но и никогда не скрывала. В ее мастерской еще в застойные времена открыто валялись то на стульях, то на диване, к тихому ужасу малознакомых гостей, самиздатский «Архипелаг ГУЛАГ» и какие-то трактаты диссидентов-математиков, чтению которых она была обязана, вероятно, сыну.

ДОМ В ГРЕМЯЧЕМ И ЛЕНКА

В Гремячем, калужской деревне, где у нее был дом, она уговорила председателя колхоза устроить гончарную мастерскую и учить взрослых и детей забытому ремеслу.

Алла глубоко лично чувствовала разор деревни и считала, что только трудовая самодеятельность может спасти крестьян от пьянства и забвения навыков, так необходимых для восстановления села и его людей.

На первых порах усилия приносили плоды, и она мне писала с глубоким удовлетворением и одновременно с досадой: «В мастерской дела идут хорошо. Жаль только, что я почти одна с этими делами и одна с кучей всяческих огорчений. Пущена в ход приличная печь, с хорошей температурой, и гончарный круг. Гончарным кругом я воспользоваться, к сожалению, не могу из-за своей ноги… Я пытаюсь учить теорией. Получается, но долго и не очень-то эффективно. Тем не менее Ленка (деревенская разбитная девочка и персонаж Аллиных скульптур. – А.А.) вчера вытянула кривоватый маленький горшочек. Я его вручную подправила… Кринку, или, как здесь зовут, махотку. Я очень спешу поработать любым путем побольше товара, чтобы уже смогли что-то продать. Думаю, в случае удачи работники будут…»

Но работники так и не появились. Все закончилось как в чеховском рассказе «На даче»: интеллигентные дачники, приехавшие сеять «доброе, вечное», лечить и учить, и несчастные, невежественные, темные аборигены.

Вскоре в мастерскую через окна, выбив стекла, влезла та же Ленка с ребятами, и дети устроили веселый погром, поразбив первые изготовленные махотки. Председатель, поняв, что прибыли колхозу от гончаров нее будет, перестал Аллу слушать и прекратил какую-либо помощь. Через несколько месяцев мастерская была разорена. Деревня так и не дождалась своих умельцев.

РОССИЯ И АМЕРИКА

Раздумья о России то приводили ее в возбуждение, то ввергали в такую глубокую печаль, что, глядя на нее, хотелось чуда, вроде воскрешения Лазаря. За последние десятилетия она пережила широкий диапазон иллюзий, от возвращения России к ортодоксальному монархизму до надежд на «государственника» Владимира Путина, но ее отношение к Родине – не к государству, никогда не менялось, она лелеяла пушкинские строки:

Два чувства дивно близки нам –

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Немало художников, ее друзей и просто приятелей, еще до перестройки и после нее покинули Россию, и она совершенно толерантно относилась к их эмиграции, заинтересованно переписывалась с ними, принимала участие в их судьбах, но для себя не мыслила иной земли, хотя наперекор сердцу смутно сознавала, что «зуб истории, - как говорил А. Блок, - гораздо ядовитее, чем мы думаем, проклятия времени не избыть».

Ее сыне, обосновавшись в Штатах, вызвал ее к себе, в Америку. Она, стосковавшись, не задумываясь, тотчас полетела. Ее привели в восторг внучка и высотная архитектура Нью-Йорка, долгожданная встреча с сыном обновила сердце, он просил ее остаться, но через три недели она уже была в Москве. На вопрос, почему не осталась, ответила почти с извиняющей интонацией: «Я не могла там работать».

КРУГ ОБЩЕНИЯ

Вообще, Алла была мягким и скромным человеком, чуждалась публичности и своим поздним высокопоставленным друзьям, среди которых был и немецкий посол, и замминистра иностранных дел В.С. Семенов, предпочитала своего брата художника…

Среди ее друзей были самые разные люди, но все меченые Господом: рачительный ветеринар из Гремячего Саша; керамист Люсечка Доброва, знаменитая своим случайным уличным замужеством по мгновенному влечению за молодого, неизвестного ей армянина, подарившего Люсечке прелестную дочь…; бесстрашная в раннем возрасте, скидывающая с московских крыш зажигательные бомбы, экстравагантная и дерзкая в молодости и почти святая на последнем переломе лет, Света Асерьянц, не один год поднимавшая деревенскую церковь своего прихода и написавшая в ней все иконы; обязательный и увлеченный скульптор Саша Лягин, готовый быть Алле фельдъегерем во всех срочных делах, еще один молодой ваятель – Алеша Глухов, не расстававшийся с Андреем Платоновым даже на выставках, главный информатор Аллы и всей компании о событиях в сфере джаза, кинематографа и прочих занятных происшествиях; наконец, благородный Леня Рабинс, фронтовик, изысканный коллекционер, скульптор и многоженец, готовый всех своих пассий оставить ради Аллы, попавшей в трудную ситуацию или больницу; еще один Саша – тонкий остроумец и успешный инженер Саша Салнит, покинувший, несмотря на любовь к детям, семью и, конечно, московскую квартиру, а потому живший, как когда-то и Алла, в «Отдыхе».

В течение многих лет он писал в электричках роман о послевоенной Москве. По душевной щедрости Саши мне, наверное, одному из немногих, доверено было полистать машинописную книгу в руках, ее последние страницы еще не были написаны. Книга не была напечатана, и я не знаю судьбу этого текста, но посмертная судьба самого Саши Салнита определена скульптурным портретом Аллы.

СМЕРТЬ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ СУДЬБЫ

Давно замечено, что человек измеряется и познается через отношение к смерти. Мне кажется, что Алла боялась не самой смерти, а сопутствующих ей акцидентальных, случайных обстоятельств – насилия, боли. В старости она страшилась тени за ночным окном, заставляла или просила заставлять окна мастерской деревянными щитами.

Но смерть как чистую экзистенцию человеческого бытия она воспринимала трагически, то есть глубоко, ответственно и серьезно, иначе говоря, без суетных переживаний и нервных судорог, как продолжение созидания своей судьбы. В Алле не было гордыни при мысли о смерти, но и не было панического ужаса…

… Аллу отпевали во Владыкинской церкви, и батюшка в паузах скорбного ритуала успевал пропиарить свой приход и справедливо упрекнуть присутствующих, что они редко посещают храм. Перед отпеванием он спросил, как имя покойной по паспорту. Все замешкались. Аллу все близко знакомые звали Аллочкой, Аллой, но в каталогах она всегда числилась Аделаидой. Наконец, Алеша нашелся и ответил священнику. Ее отпевали Аделаидой.

Похоронили Аллу в Долгопрудном, ее маленькое тело погребли рядом с отцом, Германом Исаковичем, в одной небольшой оградке.

Прощальные речи были коротки. На похоронах народу было немного, но и немало. Все Аллу хорошо знали. Вокруг могилы толпились те же люди, что часто или редко бывали в мастерской. Алеша, приехавший из Штатов, болтливая от горя Люсечка Доброва, Боря Кочейшвили с замкнутым каменным лицом, суровая, как монахиня, Света Асерьянц, Саша Лягин, словно часовой… Чуть поодаль в каких-то несерьезных, не по сезону синтетических курточках мерзли больше от скорби, чем от мороза, два патриарха русского искусства, два Дмитрия, выросшие под сенью В.Ф. Фаворского, Жилинский и Шаховской.

Близкие люди уходят, с ними и часть нас уходит безвозвратно, - говорила Алла.

Через несколько дней в Долгопрудном шел снег, он похоронил ее еще раз.

Арам АСОЯН

(Из статьи «Алла, Аделаида, Аллочка» в книге: Асоян А.А. «От Дидро до Деррида. Философско-эстетические основы художественной критики. – СПб.: Алетейя, 2016)

Справка сайта ОМС

Арам Асоян (1941-2020). Дальний родственник Аделаиды Пологовой, один из самых близких ее друзей. Об Араме Асояне Аделаида Германовна говорила, что "он мой названый брат". Доктор филологических наук, профессор кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Сайт ОМС благодарит Юлия Арамовича Асояна за участие в создании этой страницы.