Елена ВАСИЛЕВСКАЯ, известный искусствовед, заведующая сектором скульптуры ХХ-ХХI веков Государственного Русского музея, рассказывает о том, как скульптурный пейзаж тайфуном обрушился на современное художественное пространство, заставив одних мастеров неистово сокрушать, а других - бережно хранить основы традиционного ваяния.

СКУЛЬПТУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ как самостоятельный и самодостаточный жанр стал постепенно складываться и получил свое дальнейшее развитие в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века. Разумеется, возник он не на пустом месте. Были у него свои предшественники и поклонники. В 1930-е пейзажные мотивы как фон сюжетных композиций были использованы в монументальных рельефах, опоясывающих здания и обживающих среду общественных интерьеров. В станковой скульптуре пейзаж обогащал подробностями места действия, усиливая жанровость композиций (Исидор Фрих-Хар и Алексей Сотников), придавал образность скульптуре малых форм 1950-х годов.

В 1960-е в рамках «сурового стиля» возник «пейзажно-ассоциативный» способ пластического высказывания, отмеченный критикой как «плодотворное явление». «Образ человека, идущего сквозь тайгу, овеваемого морским ветром, преодолевающего снежные пространства тундры или пески Средней Азии — новая грань пластического осознания действительности. Прямое или ассоциативное присутствие образов природы или архитектуры создает новые эмоциональные коллизии». [1]

Все это стало подготовительной базой, позволившей пейзажу войти на территорию скульптуры.

Вначале — эпизодически и бессистемно, подчас одноразово — в творчестве отдельных художников, решая их сугубо индивидуальные задачи. Так, еще в 1962 году ленинградский график и живописец Владимир Волков выполнил керамический рельеф «Деревня». Монохромное изображение, пока еще в традициях реализма, было первым опытом по выходу изображения в пространство — именно объем, а не цвет играет первостепенную роль. В другом рельефе — «Пейзаж с деревом» (1968) — более условном по форме, уже щедро, по-живописному использован цвет. Эти первые опыты впоследствии выльются в целую серию скульптурных объемов, но уже на иную тему. Неким промежуточным звеном, не объединившим, но сталкивающим в одной композиции абстрактную живопись и условную пластику, видится его работа «Композиция с двумя предстоящими фигурами» (1983).

В 1968 ГОДУ московский скульптор Нина Жилинская, экспериментируя с формой, цветом и материалом (смешивая глину с шерстью), создает скульптуру, которую так и назовет — «Пейзаж». Она станет своего рода отправной точкой в контексте развития пейзажной тематики. Здесь форма, построенная на сложносочиненных композиционно-пространственных связях, «играет» с пространством во всех направлениях, нарушая традиционные законы четкой силуэтности. Эта композиция, словно саморазвивающаяся, со-природная структура, заряженная энергией центробежных сил, заостряющая понятие не только пространства, но и времени, найдет в дальнейшем своих последователей.

ЧУТЬ ПОЗЖЕ, В НАЧАЛЕ 1970-Х, другой московский скульптор — Борис Орлов создаст серию пейзажных композиций — сферических рельефов. Беря за основу классический горельеф, вопреки всем канонам пространственного построения, он трансформирует плоский фон в полусферу. Главной действующей силой в этих работах становится энергия чашеобразного пространства, падающего на зрителя словно «опрокинутое небо» и фокусирующего взгляд на происходящее сверху, с птичьего полета. Герои, действующие в этом напряженном, головокружительно пустынном пространстве, не связаны между собой никаким сюжетом, и оттого создается ощущение метафизической иллюзорности происходящего.[2] Остается только сожалеть, что этот уникальный опыт работы с пространством не получит дальнейшего развития.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ВСЕ ЭТИ ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ по обновлению скульптурного языка на всех уровнях, будь то форма, фактура, композиция, пространство и т. д., напрямую связаны не с гармоничным синтезом скульптуры, архитектуры и живописи, о котором мечтали в предыдущие десятилетия начиная с 1910-х годов, а с агрессивным захватом, апроприацией других видов и жанров искусства. В посягательстве на самый нескульптурный жанр — пейзаж — виделась особая экспериментаторская смелость и новаторство, отказ от стандартности пластического мышления, основанного на академическом образовании. Оттого обращение к пейзажу в профессиональной скульптурной среде не носило широкого характера. Другое дело — натюрморт. В силу материальной осязаемости предметного мира, его вещности этот жанр оказался гораздо ближе скульптурным построениям.

Парадоксально, но более сильные импульсы к радикальному обновлению станковой скульптуры пришли извне, из смежной области пространственных искусств. Первой, ближе других стоящая к пластике, начала «скульптурничать» (Осип Мандельштам) керамика. [3]

К керамике — в разных ее вариантах: от брутально грубого шамота до терракоты и фарфора с его изысканными вариациями цветных полив, блеском глазури, чисто технологическими экспериментами с цветом и фактурой, обратились многие скульпторы (Татьяна Соколова, Лилия Евзыкова, Аделаида Пологова, Юлия Сегаль, Нинель Богушевская и другие). В свою очередь, к пластическому формообразованию «подтянулись» из сферы прикладной деятельности керамисты (Валерий Малолетков, Людмила Сошинская, Нина Малышева, почти вся группа ленинградских художников «Одна композиция» и многие другие).

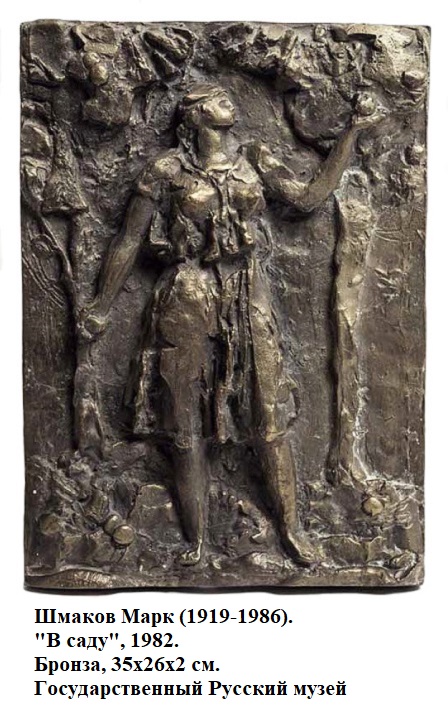

ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ ХУДОЖНИКОВ-«СЕМИДЕСЯТНИКОВ» были сосредоточены на борьбе с традициями и канонами классического ваяния, задействованы на поиски нового, на эксперименты: с формой, пространством, композицией, фактурой, цветом и, конечно же, с тематикой, куда органично вписалось и обретение нового жанра — пейзажа. Сначала, «внедряясь» в скульптурные композиции на второстепенных ролях, обостряя повествовательность мизансцен, природный мир быстро отвоевывает себе жанровые границы. Пейзажные мотивы стали вводиться в скульптурные композиции для обозначения «места действия», среды, конкретизации события, фиксации «здесь — и — сейчас» (Леонид Баранов «А. С. Пушкин в Летнем саду», 1975; Марк Шмаков «В саду», 1982). Постепенно пейзаж все чаще становится не уточняющим, но смыслообразующим элементом скульптурных композиций, равноправным участником сюжетосложения, несет на себе основной груз метафор, аллегорий, символов и аллюзий.

Пейзаж осваивается и присваивается, уютно обживается или драматично конфликтует, то робко — существуя в границах традиционного рельефа, то активно материализуясь, прорастая в пространство мощными объемными формами.

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕИЗБЫВНЫМ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КУЛЬТУРЫ остается Петербургский текст, питающий своей неиссякаемой энергией все области творчества — от литературы до кинематографа.

Вполне естественно обращение к этой мощной традиции и ленинградских скульпторов, главным образом керамистов. Образ города, его холодная имперская красота или миражная фантасмагоричность, находит многообразную интерпретацию в керамических объемах — чаще на уровне традиционной живописной росписи, пейзажем «украшая», изобразительно насыщая декоративные формы (при этом классические блюда превращаются в керамические пласты, а вазы — в декоративные композиции), но постепенно керамические объемы, теряя свою утилитарность, а вместе с ней и родовую форму, становятся то пейзажем, то фигурой, то натюрмортом.

Топографическая приверженность к Ленинграду–Петербургу и только к нему пронизывает все творчество Владимира Гориславцева. Завидное постоянство в выборе пейзажной натуры (в основном это район Коломны), любовь к «тихим» местам, как правило безлюдным, к набережным рек и каналов, повисшим мостам, отражениям на воде воплощены в композициях «Отражение» (1978) и «Спящий город» (2008).

В ранних композициях Владимира Цивина «Зима», «Оттепель» (1975– 2004), списанных с натуры, подсмотренных из окна мастерской (когда он работал в Сибири), «еловая готика русских равнин»[4] дана горизонтально растянутым композиционным построением с четко заданным ритмом чередующихся фарфоровых форм — снежно-белых, тончайших, чуть тронутых графикой рельефа. В другой, пронзительной по настроению, пейзажной композиции Цивина «Летний сад осенью» (1981) античная скульптура, закрытая на зиму грубо сколоченными деревянными ящиками, проглядывает сквозь щели и дыры, доказывая свое вечное бытие — искусство можно спрятать, но невозможно уничтожить.

О хрупкой нежности и недолговечности природной красоты, о необходимости ее оберега говорит нам Лев Солодков в своих изысканных композициях «Зимний сад» (1984), «Сад» (1985), «Поздняя осень. Грачи улетели» (2009), где деревья, словно сотканные из тончайшего фарфорового кружева, то припорошены снегом, то посыпаны золотом осени.

Драматизм разрушенного — временем или людьми — древнего города, своеобразная «архитектура памяти» звучит в многопредметной композиции Кириены Михалевой «Город» (1980).

Все чаще скульптурный пейзаж не только фиксирует ландшафтные или урбанистические мотивы. Находя в них пластическую гармонию и красоту, ассоциативные связи, изыскивая незаштампованные метафоры, он становится транслятором идей и эмоциональных переживаний, обретает драматичное, подчас трагическое звучание. Так, отчаянным одиночеством наполнены почти все композиции Юлии Сегаль. Ее герои — в природном или архитектурном пейзаже, всегда одиноки, всегда один на один — противостоят или размышляют, сопротивляются или смиряются.

Вот оно — мое небо ночное / Пред которым как мальчик стою,[5] — кажется, что Осип Мандельштам сказал это о композиции Юлии Сегаль «Мальчик и небо» (1982), где трагическое начало жизни решительно теснит мелочную суету повседневности.

В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ вплоть до начала ХХI века жанр продолжает свое бытование в пределах уже найденных приемов, формируя новые каноны и постепенно складывая новые традиции. Скульптура — та, что осталась в рамках фигуративности, продолжает изображать своих героев в непосредственном единстве с окружающей средой (Татьяна Соколова «Сельский мотив», 1985; серия скульптур «Пейзажи» Александра Цигаля, 1982–1986; Маргарита Соловьева «И дождь, и солнце (Под дождем)», 1980; Нина Посядо «Разговор ветра и волн», 1980-е; пейзажный цикл рельефов Виктора Бажинова «Семья Бажиновых», начало 1990-х; Виктор Королев «Полоса прибоя», 1988 и другие).

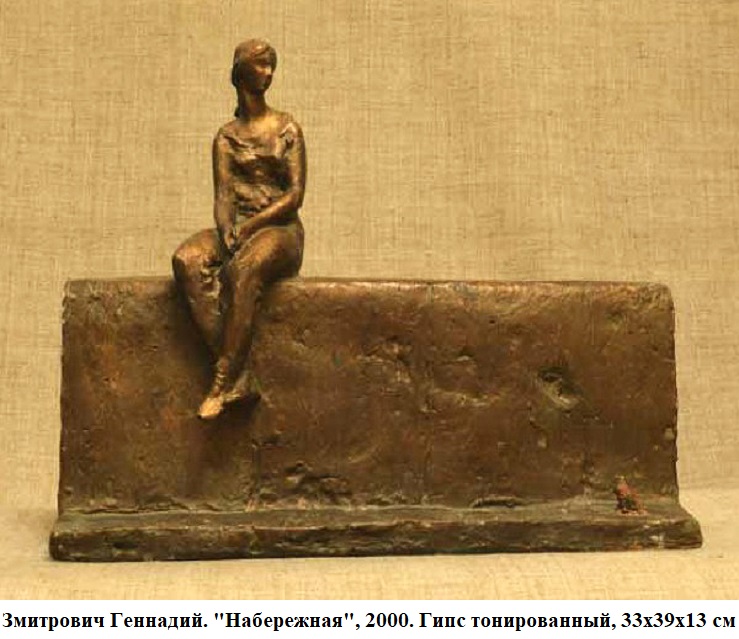

По-прежнему остается в силе линия ассоциативного пейзажа, начатая в 1960-е годы, где одна деталь, предмет, осторожный намек или явная имитация (например, снега) задают некую среду — природную, архитектурную, в прямом и переносном смысле атмосферную — куда фигура то мечтательно погружается (Геннадий Змитрович «Набережная», 2000), то активно действует, преодолевает (Дмитрий Тугаринов «Эскиз памятника А. Суворову», 1998). Мощный импульс ассоциативных связей в подобных работах задает тон зрительскому восприятию.

НОВАЯ ВОЛНА АКТИВНОГО ИНТЕРЕСА К СКУЛЬПТУРНОМУ ПЕЙЗАЖУ захватила художников в десятые годы нашего столетия, расширив зону своего захвата-охвата новыми видами пространственных искусств, возникших еще в ХХ веке — объекты, инсталляции, медиа-арт, лэнд-арт. Сегодня трудно кого-либо удивить скульптурным пейзажем. В мире глобальной коммуникационной культуры скульптура оказалась в «расширенном поле», постепенно теряя свою однородную целостность.

И все же... «пейзажем ставшая душа» находит отклик, визуализируется, опредмечивается, «получает утерянное оправдание» и в канонах традиционного ваяния, и в разнообразных формах актуального искусства, в работах старшего поколения художников и, что особенно ценно, в работах молодых, только начинающих, нащупывающих свой творческий почерк.

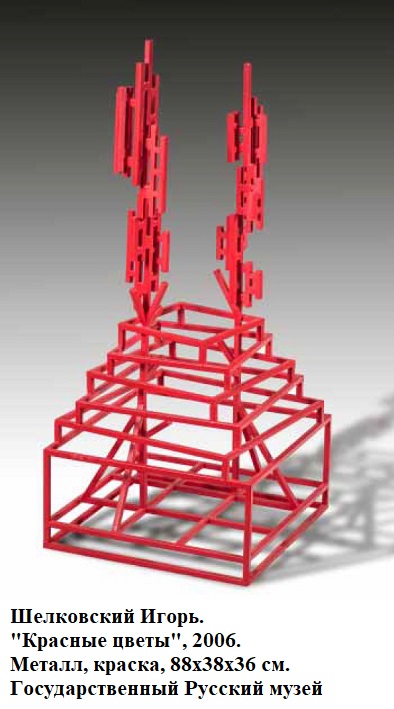

Все чаще пейзажные образы манят и провоцируют абстрактные формы. Они то сжимаются до формулы (Сергей Борисов «Транс-облако», 2010), знака (Виктор Грачев «Тенистая аллея», 2017; Тарасий Трошин «Сити», 2005; Анатолий Комелин «Зимний пейзаж», 2016), то структурируются или конструируются (Игорь Шелковский «Красные цветы», 2006; Кирилл Александров «Горный пейзаж», 1998), то создают разные миры — фантастические, космогонические (Евгений Духовный «Неизвестная планета», 2004; Серафим Чаркин «Лунный пейзаж», 2016) или метафизические (Евгений Гор «Метафизический пейзаж», 1995).

Андрей Красулин — один из первых, кто подошел в своих экспериментальных исканиях к образу-знаку. Достаточно вспомнить его лаконично-условную композицию 1978 года «Деревья». В работе «Пейзаж» (1995) Красулин использует коллажный принцип построения композиции, напряженно соединяя различные материалы, играя формами разной плотности — от брутально-весомых до прозрачно-легких, сталкивая контрастные фактуры. Этот кажущийся хаос разнородного и разноречивого подчинен строгой архитектонике, логической выверенности ритма, рождает образ пейзажа как такового, пейзажа, наполненного стихией ветра, пронзенного светом, широтой простора.

Образ единства разнообразных элементов, объемов и материалов и сегодня остается притягательным для многих художников (композиции Марины Спивак, Александра Позина, Елены Зарецкой, Григория Молчанова, Эдуарда Мхояна).

Часто стремление к предельной минимизации пластического объема приводит к созданию своеобразных модулей-знаков, из которых набираются или конструируются инсталляции и объекты-композиции. Так, повышенное внимание к знаку, к выразительности образа за счет множественности повторов явлено в инсталляции Олега Татаринцева «Поле» (2006), где одинаковые модули в виде объемов-чаш формируют напряженное пространство. Чаши, подразумевающие их наполненность, считываемые как метафора плодородия, пусты. Пустынное поле, подобно пустыне, где чаши пусты.

А рядом — «Поле» (2018) Алексея Лебедева и Надежды Белой, вдохновленное натурной реальностью, вещественно-осязаемо озвучивающее «этих сухоньких трав звон» (Осип Мандельштам).

Свет и тень становятся важным смыслообразующим элементом скульптурных композиций. Дневной свет или свет искусственный, пронизывающий пространство сочиненного пленэра, кажется каким-то таинственным, преображенным свечением, выявляющим или проявляющим формы (Мария Александрова «Пейзаж», 2000; Виктор Вотский «Ностальгия», 2002), а тени организуют пространство не меньше, чем свет (Андрей Долженко «Тени заходящего солнца», 1997).

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПЕЙЗАЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ — бури и закаты, дожди и сумерки — веками апробированные, проработанные живописью и графикой во всех стилевых системах, находят разнообразные пластические интерпретации и модификации.

Ускользающие явления и мимолетные состояния обретают плоть, массу, вес, замирая в гранитных и бронзовых формах. Бурные потоки рек, пучины и водопады, морские ветры и штормы застывают подобно вулканической лаве в объемных знаках и формулах, пытающихся примирить геометрию с органикой, живое с неживым, краткое мгновенье с вечностью. Романтический пафос пантеизма замещается исследовательским духом палеонтологии, свободной игрой аллюзиями и метафорами.

Вода — как символ жизни, но и вселенской гибели, ад и рай, находит материальное воплощение и в скульптуре, как, например, в знаменитых «Вратах ада» Огюста Родена, где мощные, ниспадающие потоки воды уносят грешников в ад, или в рельефе «Волна» Анны Голубкиной (на фасаде Московского художественного театра, 1901–1903), изображающем бурлящую водную стихию. Эта тема находит продолжение в многообразии поисков современных авторов. В предельно условных (Николай Карлыханов «Черная река», 2016; Светлана Демидова «Пучина», 2017; Владислав Серов «Река», 2016; Дмитрий Андреев «Шторм», 2008) или, наоборот, насыщенных сюжетной изобразительностью (Нина Посядо «Разговор ветра и волн»; Михаил Дронов «Море», 2006; Дмитрий Тугаринов «По реке плывет топор...», 2000) скульптурах нет ни эсхатологического ужаса, ни катастрофы стихий.

Пейзаж — тот жанр, самой природой призванный отражать актуальные проблемы экологии. Конечно, вопросы экологии так или иначе «просвечивают» во всех пейзажных образах, но вне рамок «жестокого реализма», не открыто агрессивно, изображая кошмары глобальных катаклизмов, а на более глубинном уровне, чаще поднимая не только вопросы сохранения природной среды, но и экологии культуры. Даже в самой «экологически заточенной» работе — композиции Георгия Постникова «Туча над заводом» (2002) — художник, изображая трубы, «кашляющие дымом», ведет прямой диалог с урбанистической реальностью без форсированного надрыва, при всей его публицистической заостренности и гротесковой актуальности.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ продолжает оставаться городской пейзаж, но былая панорамность и широта охвата постепенно уходят, сворачиваясь до локального изображения. Образ дома, многоликий, наполненный метафорами, подтекстами и символами и в то же время «удобный» для пластической реализации, становится отдельной темой для скульптурных пейзажистов, тем «общим местом», куда ведут пути разрозненных творческих исканий.

Дом, с трех сторон открытый всем ветрам и упорно противостоящий разрушительным жизненным вихрям (Алексей Штерн «Петербургский дом на трех углах», 1981), и дом — уютное жилище, любовно обнимаемое руками (Вячеслав Швецов «Белая ночь», 2001), дом — хранитель очага и душевного тепла (Геля Писарева «Ветрено», 2014) и дом ночной, с тревожно светящимся окном (Юлия Мурадова «Ночь», 2012), дом, хранящий тайны своих дворов-колодцев (Борис Федоров «Петербургские дворы», 2013), и разорванный абрис разрушенного дома с отпечатком тени уходящего человека (Виктория Воронова «Тень на старинном доме», 2001) и, наконец, дом-ящик, дом-клетка, тюрьма, западня (Сергей Есаян «Марафон», 2001). В композиции Феликса Буха «Город» (2015) ничтожная малость людского потока натыкается на громады безликих домов, замерев плотной массой у их подножия.

Подобная устойчивость пейзажного мотива, настойчиво разрабатываемая художниками, говорит о неисчерпаемости темы, о широком диапазоне возможностей самовыражения как на содержательном, так и на формальном уровне. На выставке сознательно представлено много новых имен в основном молодых авторов, не «обкатанных» музейно-выставочной практикой.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СКУЛЬПТОРОВ при всей очевидной разноречивости их творчества, объединяет одно существенное качество — любовь к скульптуре в ее традиционном обличье, со всеми ее законами и канонами. За разнообразием формальных поисков, подчас диаметрально противоположных, стоит прежде всего скульптурный объем с его плотью — плотно-весомой, монолитной или источенной, работающей на просвет, со сглаженной поверхностью или фактурной избыточностью, распахнутый в пространство или герметично замкнутый. Они не боятся «литературности», не бегут от нарративности высказывания, не попирают первоосновы пластики, не отвергают навыки профессионального мастерства.

Александр Свиязов интенсивно и последовательно развивает в скульптурных формах линию так называемого «почвенничества» или «деревенской прозы», возникшую в литературе шестидесятников и прерванную перестройкой и постперестроечным временем. Его композиции, как правило, многофигурные, насыщенные жанровыми сценами сельского быта, сложносочиненные, пространственно пространные, вылеплены «легким дыханием», а сочная, экспрессивная лепка будоражит поверхность фактурным роскошеством.

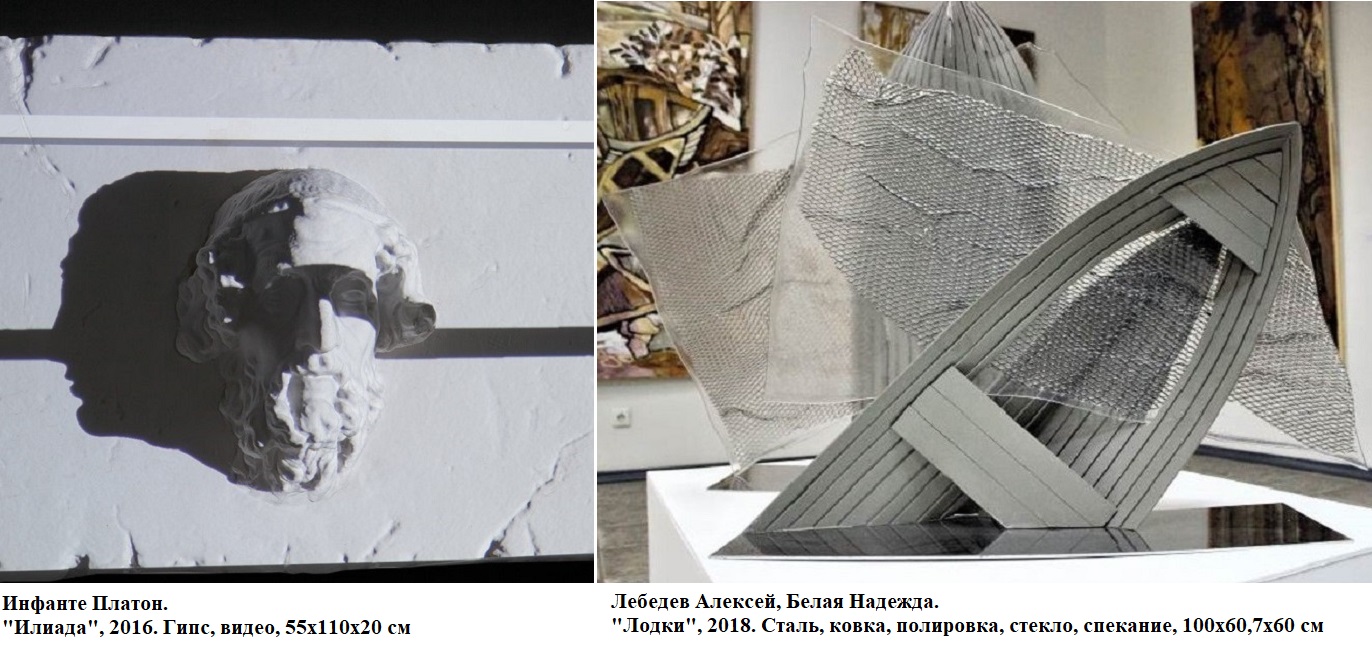

Работы Ольги Помосовой пронизаны культурологическими реминисценциями, литературными персонажами. Ее герои погружены в зыбкое, вибрирующее тонкими нюансами моделировки формы, почти миражное пейзажное пространство, своеобразное скульптурное сфумато («Облака», 2014). Ольга Кораневская, пользуясь натурными наблюдениями и пленэрными зарисовками, создает мощные пейзажные формы, максимально усложняя внутренний композиционный рисунок. Платон Инфанте, работающий в кинетическом искусстве и экспериментирующий с оптическими эффектами, в «пейзажной» работе «Илиада» (2016) создает удивительный сплав современных технологий и античного пафоса. Алексей Лебедев и Надежда Белая в своих многодельных, технологически виртуозно «сработанных» композициях пытаются примирить хрупкость стекла и остроту металла («Лодки», 2018, «Закат», 2018).

В свое время Поль Сезанн мечтал «соединить изгибы женского тела с плечами холмов». Молодой петербургский скульптор Александр Еремин соединяет женскую фигуру с порывами ветра и вихрем дождя («Дождь», 2008), а Айдар Ишемгулов стремится зафиксировать стремительность полета, рассекающего пространство небесной пустоты («Пролетая», 2017).

Егор Плотников — художник, остро чувствующий иллюзии и эфемерность внешнего мира. Почти все его работы так или иначе пейзажны. Его поэтика — это минималистский артистизм, точный отбор немногочисленных, но многозначащих деталей, выявляющих сплав драматургии и философии. Его герои — имперсональны, а значит — надличностны, представляющие или отражающие экзистенциальный универсум человеческих взаимоотношений или боль одиночества, хрупкость бытия и трагическую незащищенность мира. Его пейзажи — это пейзажи психологические, «внутренние», ландшафты характеров и душевных состояний. Отчаянно белый, стерильный цвет его композиций (редко с включением живописных фрагментов), рождая звенящую тишину пространства, усиливает его эмоциональную напряженность. В композиции «Противоположный берег» (2017) даже плинт, разорванный на две части, физически разделенный, перестает быть незыблемой и надежной опорой. Энергия этого разрыва, разъятости слагает трагический образ покинутости, где одинокое кресло, зияющее пустотой, замирает на другом берегу.

Скульптурный пейзаж, пунктирно отраженный в истории прошлого века, сегодня тайфуном пейзажных образов и множественностью авторских версий обрушивается на современное художественное пространство, вовлекая в зону своего распространения все новые и новые артистические силы, то неистово сокрушая, то бережно оберегая основы традиционного ваяния.

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВСКАЯ

[1] Светлов И. Е. Советская скульптура и шестьдесят лет Октября // Советская скульптура–77. М., 1979. С. 12.

[2] Подробный анализ этих композиций дан Евгением Барабановым в кн.: Барабанов Е. Борис Орлов. М., 2013. С. 368–369.

[3] Крупные выставки керамики, прошедшие почти одновременно в Москве и Ленинграде в начале 70-х годов, стали настоящей сенсацией в художественном мире того времени. Они дали разительные результаты плодотворного обмена опытом между скульпторами и прикладниками, в значительной степени отразившиеся на последующем развитии этих видов изобразительного творчества.

[4] Из стихотворения Иосифа Бродского «Ты поскачешь во мраке...» // Бродский И. А. Сочинения. Т. 1. СПб, 1992. С. 226.

[5] Из стихотворения Осипа Мандельштама «Небо вечери в стену влюбилось…» // Мандельштам О. Э. Полн. собр. поэзии и прозы в одном томе. М., 2011. С. 251.

(Текст из каталога "Пейзаж в скульптуре. Скульптура в пейзаже", Государственный Русский музей, С.-Петербург, 2021)

Фото: каталог "Пейзаж в скульптуре. Скульптура в пейзаже", архивы петербургских и московских скульпторов

Объединение московских скульпторов благодарит Государственный Русский музей и лично искусствоведа Павла БЕЛЬСКОГО за большое участие в создании этого материала