Скульптор Лазарь Гадаев (1938-2008) рассказывает о том, почему в его работах так много птиц, как с ним боролся Матвей Манизер и при каких условиях человек решается на бунт.

Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина

Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина

В последнее время все чаще думаю о детстве, возвращаясь к нему. Оно все больше видится как емкая мера искренности, взаимодействия с окружающим и нередко как эстетическая мера. Вновь приблизиться к нему – моя мечта. Именно в детстве я получил свои первые и прекрасные художественные впечатления.

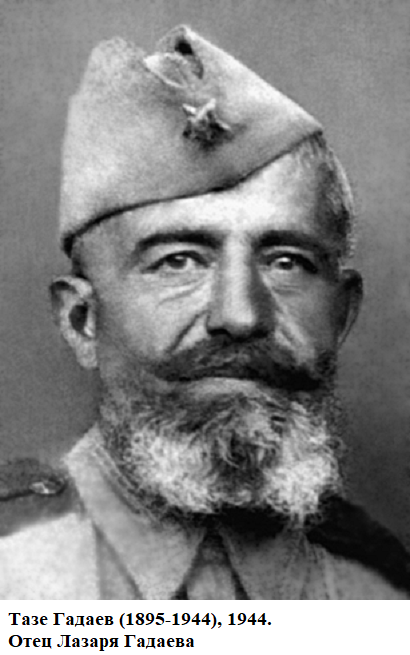

Отец был замечательным резчиком по дереву. Его пластика до сих пор остается для меня образцом. Это был художник с сильно выраженной индивидуальностью, как бы мы сказали теперь – на грани прикладного искусства и скульптуры.

С благоговением храню его отдельные работы, среди них мне особенно нравится пивная чаша, по объему, ощущению масс, пониманию рельефа – вещь подлинно скульптурная.

Лица его я не помню. Но знаю, что отец был блестящим наездником, танцором, певцом. Он не боялся неожиданных перемещений и новых дел. Шесть лет он прожил в Америке, затем вернулся в Осетию.

Он был охотником. Это отчасти объясняет появление на чащах стилизованных турьих голов. Любимым материалом его было дерево. Одна из таких деревянных чащ хранится в музее изобразительных искусств во Владикавказе. Эта изысканная и по-своему монументальная стилизация волновала меня с детства.

Никогда нельзя сказать, что кто-то до конца освоил народную традицию. У меня это соприкосновение и постижение так или иначе происходит все время: и когда я снова возвращаюсь к национальной мифологии, и когда мы поем осетинские песни, и когда вспоминаю о танцах горцев. Это бесконечный, хотя и очень цельный мир.

Десятилетия я соприкасаюсь с осетинским эпосом. Он прежде всего концентрирует силу народного духа. В мифологии, в ее олицетворениях, ритмах и красках много такого, что оказывает влияние на мои замыслы, дисциплинирует, укрепляет язык моей пластики.

Сильное впечатления производят на меня осетинские песни. Когда один поет, а другие подпевают, уходящий в бесконечность звук, основная мелодия дополняется минимальными нюансами - появляется ощущение чего-то, напоминающего орган.

Всегда волновали меня работы народного скульптора Сосланбека Едзиева, его полная темперамента, мужественная и архаичная влюбленность в камень.

Когда Едзиеву было шестьдесят лет, он вырезал из камня скульптуру св. Георгия с ангелами. Едзиев создал большое количество надгробий в камне. Его дом – целый музей: автопортреты, портрет жены, изображения героев осетинского эпоса.

В начале 70-х в Москве работать в камне без эскизов было не принято. А мне помогла едзиевская школа, она стимулировала мое влечение к архаичной свободе в обращении с камнем.

Не всем это пришлось по душе. В те годы была довольно сильна ориентация на Прибалтику. По примеру латышских мастеров многие вещи решались обязательным оформлением части изображения в каменной «шубе».

Я всегда был противником такого подхода, стремился освободить человеческую фигуру от скованности. Не случайно, одни с одобрением, другие иронически называли меня тогда «мастером по дыркам». Вообще я никогда не умел, да и не хотел плыть по течению, работать в русле господствующего направления.

Я учился у известного представителя натуралистического академизма Матвея Генриховича Манизера. Он был непримирим к современным поискам, особенно в зарубежном искусстве. Как-то я принес в институт альбом, посвященный творчеству Ренато Гуттузо. Мы все с интересом рассматривали его.

Манизер был возмущен. Это, по его мнению, было не высокое искусство, а произвол, забвение традиций. На третьем курсе, когда рассматривали мои опусы, Манизер хотел меня выгнать. Все в нем восставало против моего архаизма, моего стремления обобщать, искать пространственную динамику изображения. А когда наш курс завершал учебу, он сказал: «У меня это единственный студент, который знает, что делает».

Внимательно мы смотрели тогда на старших. Как настоящую смелость воспринимали, например, работы Олега Комова, с их свободной композицией и красивым ритмом. В институтском семинаре по эстетике я написал статью о его выставке «На стендах «Юности».

В эти годы учения было много разного. И протест, и увлечение, и твердое желание найти себя, не уступить рутине, не превратиться в ремесленника.

Во многом основополагающее влияние оказала на меня та часть московской художественной среды, которая была так или иначе связана с матвеевской школой. Сам Матвеев как «композитор» меня не трогает. «Октябрь» - достаточно вялая, ходульная работа, но в обнаженных женских фигурах он поистине гениален. Их структурность, их конструктивный язык – это поразительно, и это необходимое для современного скульптора образование.

В этом отношении Матвеев для меня выше Майоля. Еще раз имел возможность посмотреть на Майоля во время прекрасной выставки французского искусства из коллекций Щукина и Морозова. Он, конечно, классный скульптор, но для меня несколько монотонен, аморфен. Матвеевский же конструктивный метод создает ощущение живой гармонии и органичной целостности.

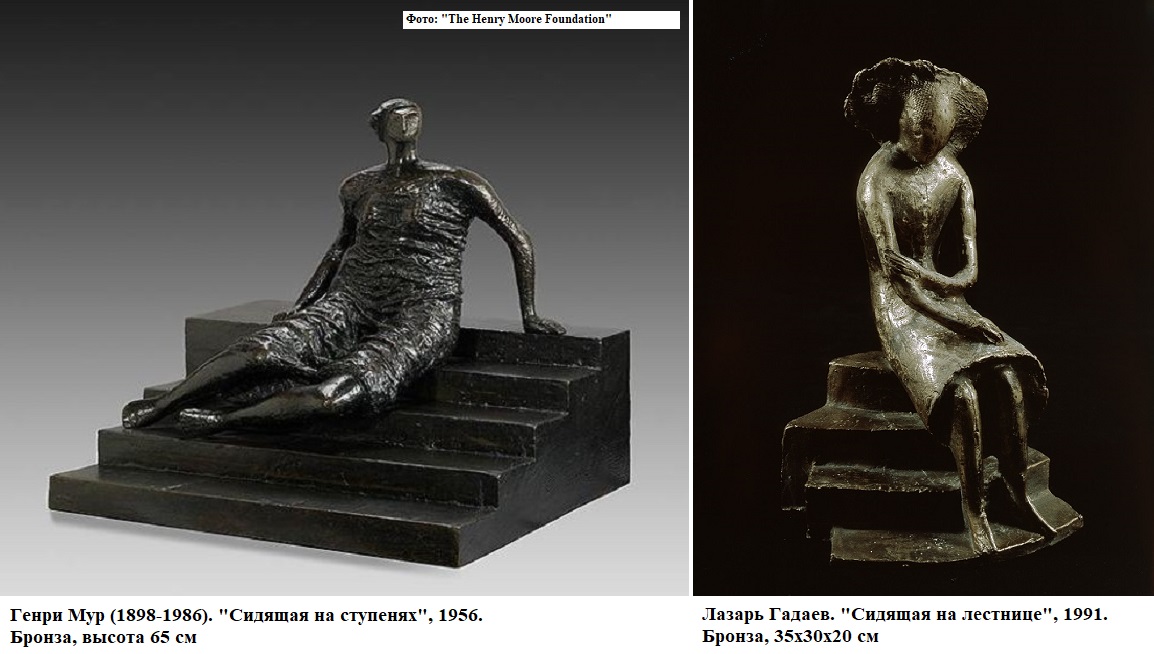

Конечно, когда я учился в Суриковском институте, все мы боготворили Мура. Потом я стал более внимательно присматриваться к нему, во время одной из поездок в Германию запомнилась неожиданно возникшая на музейной лестнице «Сидящая женщина». Все это по-своему выразительно. Однако постепенно я пришел к выводу, что при всем своем таланте обобщать, при всей приверженности к остро воспринимаемой с нескольких ракурсов крупной форме Мур, по сути дела, натуралистический художник.

Мне гораздо ближе представители итальянской школы Артуро Мартини и Фаццини.

Артуро Мартини – блистательный пример наполненной, активной и при этим плотной, собранной скульптуры, в которой ощущаешь преодоление материала и вместе с тем изысканность несколько суховатой элегантной формы. Поразительно это чувство жизни и острое переживание традиции.

Много прекрасного создано в пластике ХХ века. И вместе с тем многое в современной художественной пластике Запада отпугивает своей абсурдностью. Видное место в парках, а иногда и на скульптурных симпозиумах занимают порой работы, рассчитанные на то, чтобы удивить и поразить непосвященных. Они никак не построены и не имеют внутренней конструкции, никак не продуманы в отношении к материалу.

Но, конечно, есть комплексы, в которых прослеживается серьезный уровень, где много произведений международного класса. Мидельхейм, например, - там, кстати, экспонируются произведения Артуро Мартини.

Я чувствую себя художником станковистом. Для меня станковое – это когда можно охватить руками. В малом размере я не вижу никакой мистики. Нужно просто уметь его использовать.

Когда я начинал работать, у меня была очень маленькая мастерская, так что первое время я вынужденно сосредоточивался на работах небольших размеров. Но если посмотреть на эти мои скульптуры, в них нет ничего прилизанного, салонного, их можно увеличить и поставить в большом пространстве. Хотя я люблю и большой (ну, конечно, не гигантский) размер.

В большом размере особая энергетика. С удовольствием, хотя, к сожалению, изредка, делаю что-то вроде камерного памятника. А в символическом решении мне интересна, например, такая проблема, как сочетание крупной, цельной формы, звучной по цвету и фактуре, с сюжетно-декоративным орнаментом, рассчитанным на рассматривание вблизи, нечто вроде старинного оружия.

В моих работах часто встречаются композиции с воронами. Ворона как символ неодинаково трактуется в мифологии разных народов.

Осетины говорят: «Ворона в доме – жди несчастья». У других народов это совсем иной символический знак, иногда даже символ счастливой жизни. Часто это знамение встречи человека с судьбой. В другом диапазоне это конфликт или взаимодействие человека и природы.

Так или иначе – это не однозначное, универсальное олицетворение. Человек между добром и злом, в преддверии сложных поворотов жизни.

Человек трагичен. Слишком он беспомощен перед природой, перед жизнью. Он, естественно, по-разному, воспринимает свое повседневное бытие.

Но перед своей судьбой он бессилен. А природа – я в этом убежден – это благо, дарованное человеку. Знаменательно, что человек, оказываясь без своих собратьев один на один с природой, становится ее частью. Человек жив благодатью природы. Жизнь все время ставит человека в трудные условия, препятствующие его сближению с природой. И человек бунтует.

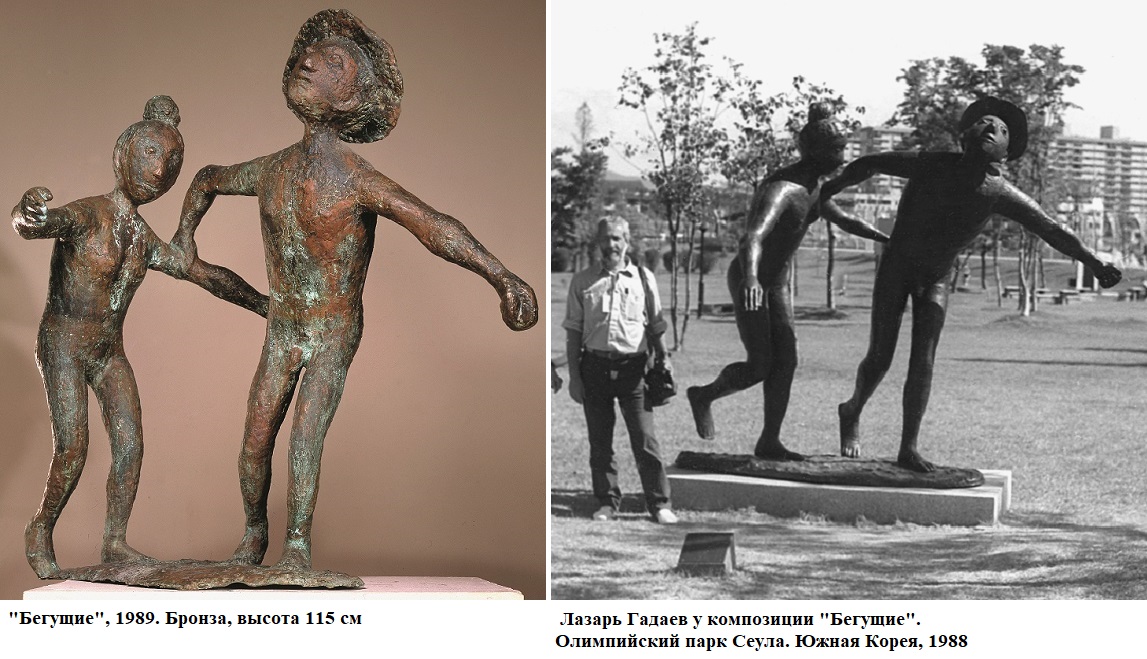

Мне было особенно интересно работать над двухфигурной скульптурой «Бегущие», которая экспонировалась в специальном парке в Сеуле во время Олимпиады. Как возник замысел этой скульптуры?

Один раз я видел странно бегущих детей, мальчика и девочку. Так в большой степени случайно определился мотив будущей композиции.

Живое впечатление дало толчок, что-то зашевелилось в сознании, какой-то ритм властно требовал разработки… Я стал думать, как превратить эпизод в нечто значительно большее, какую меру условности найти в лепке и в конструкции скульптуры.

Как ни странно, группа вписалась в классическую схему – куб. А полное озарения, потерь, грусти произведение вылилось в поиски человеком своего пристанища, в постепенное понимание того, как трудно совместить свободу и устойчивость, стремление и обретение.

Лазарь ГАДАЕВ

(Текст из альбома «Лазарь Гадаев. Скульптура». Москва, 1995)

Объединение московских скульпторов благодарит Константина ГАДАЕВА за предоставленные материалы.