В 1910 году в Астапове Сергей Меркуров снял посмертную маску Льва Николаевича Толстого.

- Это событие, - вспоминал скульптор[1], - было большим событием для меня. Оно окончательно привязало меня к Москве и стало поворотным пунктом в моей судьбе. С 1912 года я поселился на Цветном бульваре, где вел параллельно две жизни. Одну как художник, ведущий лабораторные работы и совершенствующий технику, и другую как скульптор, выполняющий заказы, его не привлекающие, но нужные для того, чтобы обеспечить существование.

Мастерская Сергея Меркурова на Цветном бульваре. 1913 год.

Мастерская Сергея Меркурова на Цветном бульваре. 1913 год.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

В мастерской на Цветном бульваре, д. 9, в которой Сергей Меркуров жил и работал до 1920 года, были созданы лучшие его произведения: «Мысль», памятники Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому для Москвы, портреты Л.Н. Толстого и П.А. Кропоткина, «Обнаженная» и многие другие.

Памятники в этом время создавались в соответствии с директивами ленинского плана монументальной пропаганды, и задачи монументальности побудили скульптора к поиску соответствующих материалов.

Вот что пишет об этом И. Меркурова[2], внучка скульптора:

- Он был одним из первых мастеров XX века, обратившихся к граниту, практически не использовавшемуся в скульптуре со времен древневосточных цивилизаций. В Древнем Египте гранит считался как бы синонимом вечности. Неуязвимость этого камня, его ярко выраженный «природный» характер, хранящий «воспоминания» о начале мироздания, о далеких предках, избравших его для памятников, интуитивно влекли Сергея Дмитриевича.

- В первые годы, - продолжает И. Меркурова, - в России Меркуров пользовался мрамором и бронзой и только для композиции «Лев Толстой на смертном одре» выбирает песчаник, а памятник Л.Н. Толстому намеревался первоначально сделать из базальта, но затем довольно быстро остановился на граните. Масштаб и значимость личности писателя сами навели на мысль об этом материале, можно сказать, «просились» в гранит. Конечно, здесь сыграла свою роль также и интуиция, и знание мирового опыта предшественников, и навык в работе с разными материалами. Во всяком случае, этот выбор был смел и удачен.

В дальнейшей работе скульптор, руководствуясь воплощаемой идеей и назначением вещи, применял чаще всего гранит и бронзу. Последней он также нашел новый заменитель — кованую медь. От мрамора Сергей Дмитриевич тоже не отказывался, но употреблял его для работ более камерного характера.

- Мастер, - пишет И. Меркурова, - знал и любил камень, тонко чувствовал его возможности, умел «увидеть» задуманное в том или ином сорте гранита. Для выявления содержательных возможностей формы применял различные методы обработки (чеканку, шлифовку, полировку и т. д.). Думается, что не случайны слова Н.Б. Никогосяна[3], назвавшего Меркурова «богом гранита»...

Как бы то ни было, но даже «Бог гранита» не мог обойтись без помощников для работы с этим трудным материалом. Сергей Меркуров не только умудрился найти их в России, но и оставить о своих гранитчиках блестящие в литературном отношении мемуары. В них психологически тонко и очень остроумно раскрываются характеры простых и чрезвычайно мастеровитых русских людей.

Сергей МЕРКУРОВ. МОИ ПОМОЩНИКИ

Гранитчик Илья Васильевич Бунегин (Москва, 1913 г.)

- Илья Васильевич, будьте столь любезны, держите закольник вот здесь.

- То есть почему же это: «будьте столь любезны»? Что я тебе сделал плохого?..

- Да нет же, Илья Васильевич, Вы мне ничего плохого не сделали, только моя просьба — сделайте одолжение: вот здесь закольник.

- Господи — я же тебя спрашиваю, за что ты меня обижаешь, чего я тебе сделал плохого: «столь любезны», «сделайте одолжение» — что я, барин какой, али барыня — «будьте любезны» — это я-то «будьте любезны» — что я, девка, что ли?

- Да нет же, я так привык — а как же Вас просить-то? Вы старше меня, помогаете мне в гранитной работе, учите меня, ведь надо быть вежливым со своим учителем.

- То есть как это «вежливым», мать твою трижды! Что я, губернатор, что ли; «вежливым», ваше превосходительство! — это я, простой мужик, и мне — по-вежливому; да ты что, сукин сын, надо мной измываешься, чего я тебе плохого-то сделал — акромя хорошего и учебы? Что я, мадам какая: «будьте любезны, столь обяжете», мать твою трижды! Раз я должон держать закольник — ну и приказывай.

- Илья Васильевич, довольно читать нравоучение, ведь молот тяжелый, руки затекли, что мы с вами будем препираться.

- Это еще что за слово «препираться»?

- Да, мать твою трижды, Васильич, тебе говорят! Держи закольник правильно — ведь мы испортим гранит, — говорю я тебе или нет, сукин ты сын!

- Ну так бы и сказал! Бей крепче, удар короче, а то трещина пойдет не там. Вот так — хорошо! А то — «будьте столь любезны, сделайте одолжение». По-матерному надо с нами, ведь мы с тобой друзья, а не баре и чужие. Оно так понятнее, мать твою так-то. Давай мириться.

На матерном мы и помирились: я и мой учитель, старик гранитчик Илья Васильевич Бунегин.

Посмертная маска Льва Толстого, 1910. Гипс.

Посмертная маска Льва Толстого, 1910. Гипс.

Дом-музей Сергея Меркурова в Гюмри, Армения

Вынос гроба с телом Л.Н. Толстого на станции Астапово, 1910.

Вынос гроба с телом Л.Н. Толстого на станции Астапово, 1910.

Слева от гроба стоит Сергей Меркуров.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Памятник писателю Льву Толстому, 1912. Гранит. Москва

Памятник писателю Льву Толстому, 1912. Гранит. Москва

Памятник писателю Льву Толстому (фрагмент), 1912. Гранит.

Памятник писателю Льву Толстому (фрагмент), 1912. Гранит.

Гранитчик Иван Андреевич Галкин (Москва, 1920-е гг.)

Меркуров... Мер-куров — Мер-ку-ров!!!

Выходи! Кто есть приехал?! Сам Иван Андреевич Галкин. Кто есть Галкин?

Подпора!

Кому подпора? Самому Меркурову!

Кто его держит на своих плечах? Иван Андреевич Галкин!

Кто его возвысил? Галкин!

Уйдет Галкин — что будет?

Рухнет Меркуров — как башня Вавилонская! Вот что есть Галкин!

Монолог произносится перед воротами на Главном проспекте почти каждое воскресенье. Галкин, стоя на извозчике, пьяный, опять «куражится», как говорят в толпе. Стоит и ждет, чтобы его сняли — попросили: «Иван Андреич, не шуми, ну сходи, ладно, будет!»

- Нет, погоди. Ты знаешь, кто есть Галкин?!

- Да знаем!

- Нет, не знаете! Вот кто есть Галкин.

Бывший председатель сельсовета — раз!

Бывший председатель копративу — два!

Главный гранитчик, главный мастер и помощник Меркурову — три.

Что есть у Галкина в деревне?

Изба!

Что в избе?

Сама!

А что у их?

Шкаф!

А что в шкафу?

У самой шуба на лисьем меху!

У самого тоже!

У самой полушалок! Баретки!

Дмисезонка! У самого тоже!

А в сундуке-то, мать твою, чего-чего только нету!

А в хляву кто?

Поросенок!

На сколько пудов?

На шесть!

- Иван Андреевич — не гневи бога — слезай!

- Нет, ты погоди — слушай, кто тебя поддерживает! А что еще в хляву?

Корова!

Какая?

Сурьезная, сердитая. Держит в строгости даже саму!

Без солдатской шинели не подпускает близко. Сама, чтобы доить, одевает шинель[4].

А кур сколько? Неисчислимо!

Все ждут этого момента.

Галкин дошел до точки. Пора его снимать.

Так как это представление повторяется каждое воскресенье — и программа одна и та же, в толпе ждут этого момента: «Галкин, а почему не спросишь про лошадь?»

Этот вопрос убивает Галкина.

- Сволочи, мать вашу! Подлецы.

- Ты про лошадь чего забыл?

- Митрич! Помоги слезть. Господи, мать вашу, ну, здравствуй. Цалуй меня и пойдем домой.

В толпе хохот.

Лошадь укротила Галкина. А дело было необычное.

«Самого Ивана Галкина», «бывшего председателя сельсовета», «бывшего председателя копративу», и «главного помощника Меркурова» надули, кто же — цыгане. И обида осталась на всю жизнь.

Украли у него лошадь — белую, перекрасили в вороной цвет и на конной продали ему же его старую клячу. Да еще, вставив трубку под хвост, надули лошадь, чтобы была полнее.

Выпил Галкин на радостях и повел лошадь купленную из Твери домой в деревню.

Как-то в минуту откровенности он мне признался: «Веду лошадь конной, сам пьян — а дорогой лошадь пыхтит, как автомобиль — значит, выходит из нее газ — цыганский дух. Да еще пошел дождь, лошадь полиняла. Прихожу домой — а сама-то меня встречает: «Дурень ты, дурень, это наша Серко». Как я глянул — да и впрямь то Серко, вот, мать их так-то, что сделали с Галкиным».

В толпе знали и ждали момента: ни уговоры, ни угрозы не действовали.

Галкин все куражился!

- Да ты клячу забыл.

- Кто еще, кроме коровы, в хляву стоит? Начинались слезы, рев — и Галкин уходил спать.

На следующий день Галкин на работе, стучит по граниту.

- Андреич! А как ты видел чиганашку?

- Кака-така чиганашка! Дурень, не чиганашка, а хозяин дома — без яго не быть ни дому — ни хозяйству. Оберегает — а забалует хозяин — наказует. Чиганашки — анчутки, антютики-то лесные — другие — бессунгузные, не размножаются, а это свои — домовые.

- Ну, ладно. Ты про домового!

- Ну что наладил — домового, домовой. Об этом громко не говорят.

- Не домовой — а сам хозяин, значит.

Пришел в воскресенье из церкви.

Сама поставила самовар — ну я, как полагается, помолясь Богу, значит, к пирогу, стопочку долбанул — ну и, скажи пожалуйста, из угла из-под стола — высунулся и давай меня дражнить языком. Серенький, мохнатенький — все, как полагается, я в него пустой стопкой, а он перепрыгни и сядь за самовар и хвост держит в руках. Я как схвачу кусок пирога да в него — он за хозяйку — мать его — я размахнулся и запустил стакан чаю, да вместо него попал в хозяйку; он на стол дражнится — возьми я самовар, да в него, и пошло и пошло, переколотил все — посуду-горшки, лавки, табуретки, пошел чистить ухватом, переколотил стекла.

И ничего не помню. Как пришел в себя — говорят: прошло две недели. Лежал в смирительной рубашке. Доктор мне говорит, это у тебя с пьянки — делирум, а хрен его знает, что это значит, а по-нашему, по-деревенски — не балуй, веди хозяйство правильно и не перекладывай — за всем глядит хозяин — сам мохнатенький, строгий. А чиганашки и антютики — те лесные и болотные, ласковые и без сунгузу — значит, рожаются из пня на болоте, без размножения. А эти — хозяева, как мы, — из яиц. Вот.

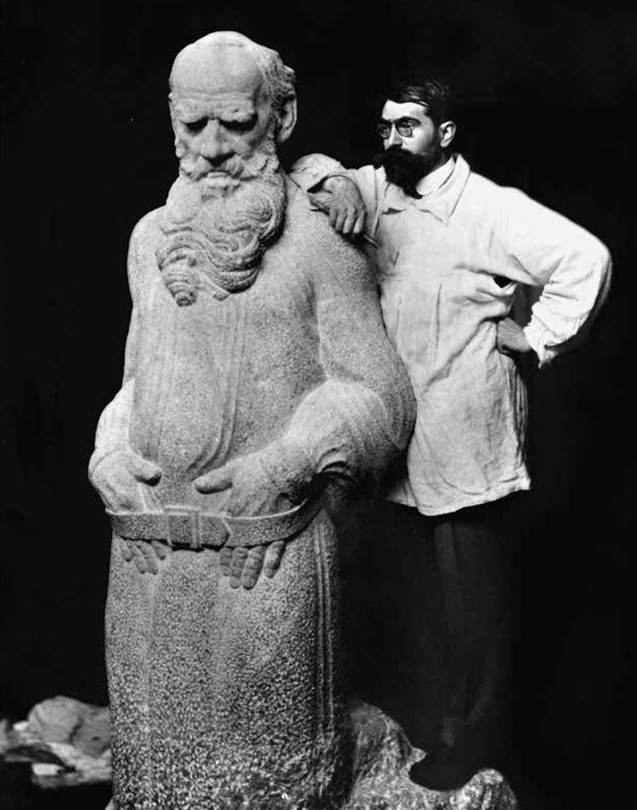

Сергей Меркуров у фигуры Ф.М. Достоевского.

Сергей Меркуров у фигуры Ф.М. Достоевского.

Мастерская на Цветном бульваре в Москве.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

Памятник Федору Достоевскому, 1914. Гранит. Позирует Александр Вертинский, фото С. Меркурова

Памятник Федору Достоевскому, 1914. Гранит. Позирует Александр Вертинский, фото С. Меркурова

Памятник Федору Достоевскому (фрагмент), 1914. Гранит.

Памятник Федору Достоевскому (фрагмент), 1914. Гранит.

Позирует Александр Вертинский, фото С. Меркурова.

Гранитчик Василий Антонов (всезнайка) (Москва, 1920-е гг.)

Проезжаем мимо радиостанции.

- Василий, с этой станции можно разговаривать со всем миром!

- Акромя Японии!

- Почему?

- Кавказские горы мешают — пять сажон не хватает.

- Василий, посмотри-ка, как в ульях.

Через полчаса.

- Сергей Дмитриевич, в последнем улье не благополучно. Очень старая матка — не моложе пяти лет.

- Откуда это ты узнал?!

- Очень просто! Вся седая, даже усики поседели!

Набросок группы ''Мысль'', 1911.

Набросок группы ''Мысль'', 1911.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Доставка каменного блока для скульптуры Сергея Меркурова ''Мысль'', 1914.

Доставка каменного блока для скульптуры Сергея Меркурова ''Мысль'', 1914.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Подготовительная фигура для композиции

Подготовительная фигура для композиции

''Мысль'', 1913. Мастерская на Цветном бульваре.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

Женская фигура для композиции ''Мысль'', 1913. Глина, не сохранилось.

Женская фигура для композиции ''Мысль'', 1913. Глина, не сохранилось.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

''Мысль'', 1914. Гранит. Вход на Цветной бульвар со стороны Трубной площади в Москве

''Мысль'', 1914. Гранит. Вход на Цветной бульвар со стороны Трубной площади в Москве

''Мысль'', 1914. Гранит. На могиле Сергея Меркурова с 1956 года.

''Мысль'', 1914. Гранит. На могиле Сергея Меркурова с 1956 года.

Новодевичье кладбище, Москва

Дворник Пантелей (Москва, 1922 г.)

- Да ты с ума сошел, что ты делаешь, ты же убил человека — разве можно кирпичом бить по голове?!

- А почему нельзя? Какой же это человек — пьяный бандит Митька, — открыл калитку и прет во двор — я его кирпичом и по голове.

- Ведь ты же убил, разве можно убивать?

- А почему нельзя? Почему в Варшавской губернии можно, когда мне в 14-м году дали ружье со штыком и приказали пырять немца в живот, — так почему в Варшавской можно, а в Московской нельзя? В Варшавской я немца не знал, да и плохого он мне ничего не сделал — а приказано было убивать, а здесь бандита Митьку, который рушит все, — не вдарить кирпичом по головам.

Митьку отвезли в больницу. Выжил. Через несколько дней:

- Пантелей, пойди зарежь свинью. Пора резать.

- Да, пора резать, зарежь! А ты думаешь — легко зарезать?.. На это надо дня три. Ведь должен же я осердиться на нее.

Два дня он пил водку, время от времени подходил к свинарне.

- Ах ты, стерва, погоди, доберусь! — И брань летела из его уст. На третий день, наругавшись вдоволь на конюшне, он вбежал в кухню, схватил нож, выбежал в хлев и вставил свинье нож в бок.

Через час я видел, он спокойно палил во дворе свинью, деловито обчищал тушу от щетины и, отрезав ухо, с аппетитом жевал сырой хрящ.

''Пигмалион'', 1912. Эскиз, гипс.

''Пигмалион'', 1912. Эскиз, гипс.

Не сохранилось. Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Скульптура для надгробия композитору В.С. Калинникову, 1913.

Скульптура для надгробия композитору В.С. Калинникову, 1913.

Мрамор, 170х90х60 см. Не сохранилось.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

''Портрет профессора П.А. Минакова'', 1913.

''Портрет профессора П.А. Минакова'', 1913.

Бронза, 35х23х13 см. Местонахождение неизвестно.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

''Портрет П.А. Кропоткина'', 1913. Бронза, высота 75 см. Государственный центральный музей современной истории России, Москва.

''Портрет П.А. Кропоткина'', 1913. Бронза, высота 75 см. Государственный центральный музей современной истории России, Москва.

Архив Г.С. МЕРКУРОВА

(Написано в 1938–1943. Впервые опубликовано по рукописям в книге «С.Д. Меркуров. Воспоминания. Письма. Статьи. Заметки. Суждения современников». Москва, Kremlin Multimedia, 2012)

[1] Архив Г.С. Меркурова. Написано в 1930 году.

[2] (Цитата из книги «Сергей Дмитриевич Меркуров. Воспоминания. Письма. Статьи. Заметки. Суждения современников», с. 15. Москва, Kremlin Multimedia, 2012.)

[3] Николай Багратович Никогосян (1918-2018), скульптор, Народный художник СССР.

[4] Купил у военного, доил денщик (прим. С.Д. Меркурова).