В 1920 году в Кремле между В.И. Лениным и Сергеем Меркуровым состоялся очень интересный разговор[1], в результате которого скульптор получил дачу и земли под мастерские в Измайловском Зверинце (тогда еще Подмосковье), где он жил и работал до самой смерти в 1952 году.

На встрече с Лениным Сергей Меркуров заявил, что отказывается от совнаркомовского пайка.

На вопрос руководителя советского государства «Мотивы?!» скульптор ответил:

- Владимир Ильич! Первое: я не могу есть один, когда кругом меня умирают от голода мои товарищи по профессии!..

- Дальше!

- Кто дал вам право кормить меня?!

- А вы поднимаете философский вопрос о свободе воли! Ее нет в государстве, а есть воля организованного большинства — пролетариата. Будьте любезны подчиниться! Вы, художники, — мелкобуржуазные анархисты!

- Владимир Ильич, я ведь сказал, что я не привык есть потихоньку от других, в особенности от моих товарищей.

- Что же вы хотите, чтобы я сделал для вас?

- Владимир Ильич, было бы хорошо, чтобы мы слезли с вашей шеи и шеи государства. Ведь нетрудно, чтобы каждый из нас вырабатывал свой паек: дать каждому участок земли, и он выработает и себе, и даже другим.

- Значит, вы хотите осесть на земле?

- Хотя бы и так! Конечно, часть дня уйдет на обработку земли, а часть дня - на искусство. И я уверен, что осенью я вам привезу совнаркомовский паек.

Глаз щурится — острый взгляд проходит через тебя, несколько шагов по кабинету, кисти рук засовываются в прорез жилета под мышками — Ильич останавливается, думает минуту и бросает:

- Ну, что же, попробуем. Значит, от пайка вы отказываетесь?

- Да, Владимир Ильич!

- Вы говорили, что много ваших товарищей умерло от голода и болезней. Конкретно, кто это «много»?

- Художник Гугунава, скульптор Ленский, скульптор Крахт и другие.

- А кроме пайков чем можно было бы помочь?

- Работой! Можно было бы заказать бюсты, фигуры, памятники!

- Хорошо, подумаем! Попробуем! Прощайте.

На следующий день по распоряжению Ильича был мне прислан список 75 имений под Москвой — от 5 до 100 десятин с постройками и без построек.

Через месяц я докладывал Ильичу, что ни одно не годится, так как для обработки земли нужна наемная сила — Ильич хохочет (абсурд — в Советском государстве), или же организовать коммуну (что я предлагал Союзу скульпторов, но они отказались, что не дело художников разводить капусту и кроликов), и что я в Измайловском зверинце случайно нашел запущенную дачу и рядом два пустующих дачных участка, всего 1,5 десятины[2].

По распоряжению Ильича, был выдан мне ордер на занятие дачи и земли…

Вот так Сергей Меркуров поселился в Измайлово. После его смерти дача и мастерские поддерживались и сохранялись родственниками. Однако в 1980 году «поместье» советского скульптора в преддверии Летних Олимпийских игр в Москве было стерто с лица земли экскаваторами. Впрочем, есть версия, что всё имущество просто сгорело дотла.

И остались от измайловского житья-бытья Сергея Меркурова – публикуемые нами воспоминания сына Георгия. Да еще небольшая памятная стела, установленная в 1955 году архитектором Исидором Французом, на которой скромно начертано: «Здесь с 1920 по 1952 год жил и работал Народный художник СССР скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров».

ГЕОРГИЙ МЕРКУРОВ. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИЗМАЙЛОВЕ

МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ

Сергей Меркуров с сыном Георгием.

Сергей Меркуров с сыном Георгием.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

Совсем маленьким мальчиком, рано утром, чуть только встав с постели, я бежал в мастерскую и неизменно, каждый день находил там отца, который уже работал. «Bonjour». — «Bonjour, mon fils”, — обменивались мы приветствиями. (До школы отец говорил со мной по-французски.)

«Что ты делаешь?» — был мой обычный вопрос. «Леплю Ленина», — отвечал Сергей Дмитриевич. Тогда создавались бюсты Владимира Ильича и огромная композиция «Смерть вождя». — Значит, это был 1927 год.

В измайловской мастерской Сергея Меркурова, 1930-е.

В измайловской мастерской Сергея Меркурова, 1930-е.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

''Смерть вождя'' (Похороны вождя), 1924-1949. Гранит, 360х200х270 см.

''Смерть вождя'' (Похороны вождя), 1924-1949. Гранит, 360х200х270 см.

Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские'', Московская область.

Фото: Mrkhlopov

Так и остался отец в моей памяти — всегда за работой и позднее, когда я повзрослел, за обязательным чтением перед сном. Основное его внимание занимала литература по искусству, и не только по проблемам теории и истории, но и по «технике» скульптуры, «материаловедению».

Из современной ему художественной литературы особенно любил произведения А. Толстого, М. Шолохова, К. Федина. Многие начинающие авторы дарили ему свои книги. Любил читать на ночь стихи М. Волошина, С. Есенина, К. Бальмонта. Бесконечно перечитывал классику русскую и зарубежную. Немецких и французских авторов читал в подлинниках. «Фауста» Гете знал почти наизусть.

Работал Меркуров до последнего дня своей жизни. Даже будучи уже тяжело больным, он, сидя в кресле в мастерской, говорил мне: «Твои руки будут моими. Я буду тебе говорить, а ты делай». Так я завершил тогда работу над двумя почти уже оконченными бюстами.

Сергей Меркуров со своим учеником, монгольским скульптором Сономыном Чоймболом у модели статуи М.В. Ломоносова, 1944. Кадр кинохроники.

Сергей Меркуров со своим учеником, монгольским скульптором Сономыном Чоймболом у модели статуи М.В. Ломоносова, 1944. Кадр кинохроники.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Памятник М.В. Ломоносову, 1944. Гипс тонированный.

Памятник М.В. Ломоносову, 1944. Гипс тонированный.

Территория Московского университета на Моховой.

В 1957 году заменен памятником, выполненным И.И. Козловским.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Здесь сразу надо сказать, что Сергей Дмитриевич активно не хотел, чтобы его дети, внуки, да и правнуки были бы скульпторами. «Это слишком горький хлеб, так как очень тяжело давит на художника воля заказчика. Хватит того, что этот крест несу я», — говорил Меркуров.

Рабочий день Сергея Дмитриевича был подчинен строгому режиму: ежедневно он поднимался в 5 часов и шел работать в мастерскую, где находился (с коротким перерывом для завтрака) до 13–14 часов. После обеда он отдыхал час-полтора и половину дня отдавал организационной и общественной работе, встрече делегаций. Вечера были заняты посещениями театров, концертов и, конечно, встречами с друзьями.

Сергей Дмитриевич очень любил лепить с натуры, но это далеко не всегда удавалось. Пользование фотографиями считал проклятием для скульптора. Но тем не менее он должен был очень часто обращаться к ним: при изображении исторических личностей знакомился с иконографическим материалом. Настольными книгами были истории костюма.

Эскизы, а их создавалось множество, обычно делались в глине, реже в пластилине, так как он «тянется», или воске. Затем обязательно лепилась обнаженная фигура. В мастерской постоянно стояли два гипсовых экорше — с обнаженными (без кожи) мышцами: в рост человека и метровая, а также скульптура лошади. Постоянно позировал натурщик — Рукавишников, который по желанию мог пошевелить любой своей мышцей. Затем скульптура «одевалась». Часто обнаженная вещь обертывалась бинтами или даже отливалась из гипса — чтобы «не залезть в тело».

Подготовка крупных работ в глине проводилась скульпторами-помощниками. В разные годы на моей памяти с отцом работали Н.П. Гаврилов, В.П. Гаврилов, И.В. Лизунов, Н.В. Василик, И.М. Попов, А.И. и И.И. Бедняковы, Д.И. Никитин, И.С. Леднев.

Меркуров лепил глину обычно двумя руками. Однако он охотно пользовался и инструментом, особенно для больших скульптур. Стеки и другие элементы изготовлялись тут же по чертежам, сделанным самим художником. Много их было выполнено из самшита, запас которого хранился в домашней мастерской. Деревянная стека имела, как правило, на другом конце металлическое кольцо, которое могло быть самого различного профиля и конфигурации. Для работы по гипсу использовались специальные кольца и царапки, которые также делали дома.

Все инструменты и для глины, и для гипса создавались с таким расчетом, чтобы они могли захватывать как можно большую поверхность. Это было необходимо для того, чтобы достигать обобщенности отдельных фрагментов скульптуры и тем самым всей ее формы.

Оригиналы всех работ, за исключением медалей, делались из глины. Затем они отливались из гипса. Помню замечательных форматоров Петрова, Спирина, Горюнова, Митрохина. Это были мастера своего дела.

После отливки гипсовая модель обязательно прорабатывалась еще раз. С нее снимали кусковую или клеевую форму и делали окончательный отлив или даже несколько. Как только в доме появлялись деньги, Сергей Дмитриевич спешил перевести свое произведение в долговечный материал. Так были сделаны из гранита «26 бакинских комиссаров», «Смерть вождя» и многие другие работы. Купить и привезти гранит в мастерскую, передвинуть его с места на место было очень сложно и дорого.

Памятник-горельеф ''Расстрел 26-ти бакинских комиссаров", 1924-1946. Гранит, 11х3,7 м.

Памятник-горельеф ''Расстрел 26-ти бакинских комиссаров", 1924-1946. Гранит, 11х3,7 м.

Установлен в 1958 году в Баку, Азербайджан. Демонтирован в 1990-е

Памятник-горельеф ''Расстрел 26-ти бакинских комиссаров", 1924-1946. Фрагмент

Памятник-горельеф ''Расстрел 26-ти бакинских комиссаров", 1924-1946. Фрагмент

Чуть открыв глаза, еще лежа в кровати, я слышал мерный стук металла о металл и камень. Это во дворе гранитчики Яков Булкин и Петр Макаров, Василий Антонов, Мамченко, Елизаров готовили отцу для завершения гранитные скульптуры. Стучал по камню в домашней мастерской и мраморщик Бедняков. Инструмент для обработки камня, различные шпунты и скарпели делались из твердой стали. Много, много лет спустя в них на бронзе стали впаиваться победитовые наконечники. Молотки же, киянки, делались, наоборот, из мягкого железа, особенно для обработки мрамора. До сих пор вижу отцовские киянки с расплющенными ударными поверхностями. Инструмент тупился сразу, и для его заострения существовала кузня с горном, где кузнец Аверьян Петров целый день трудился над его восстановлением.

Для того чтобы держать раскаленные шпунты и скарпели, имелись различные щипцы. При ковке закольников с Аверьяном работал молотобоец или же эти обязанности выполнял кто-либо из гранитчиков или сам отец.

Для работы в мраморе применялись не только тонкие скарпели и легкие шпунты, но и напильники самой различной конфигурации и профилей. Высоко ценился немецкий инструмент.

Постоянных мастерских в Измайлове вначале было две. Одна — с тремя большими боковыми и двумя верхними (на крыше) окнами в жилом доме, рядом со столовой и кухней. Другая — значительно выше домашней, с верхним боковым светом, в другом здании, по соседству с конюшней и хлевом.

Позднее, во второй половине 30-х годов, в связи с созданием монументов для канала Москва — Волга была построена на деревянном каркасе из древостружечных плит еще одна «большая мастерская». Стоимость ее скульптор оплатил из своих средств.

Для обработки больших гранитных глыб во дворе вокруг них возводились временные мастерские, обшитые двумя слоями теса или фанеры, между которыми засыпались опилки или шлак. Внутри таких мастерских ставились железные печки, чтобы можно было работать и зимой.

В каждой постоянной мастерской имелся поворотный круг, на котором устанавливалась скульптура. Станки для более мелких вещей также обязательно имели приспособления для вращения. В «большой мастерской» круг, на котором делались статуи размером 5 и более метров, поворачивался электромотором.

Существовала в Измайлове, правда очень недолго, бронзолитейная мастерская, находившаяся на участке в некотором отдалении от дома. Нижняя ее часть была погружена в землю, верхняя находилась на поверхности. Позднее из нее была оборудована оранжерея. В мастерской работали Гаврила Иванович Савинский, братья Константин и Владимир Васильевич Лукьяновы.

Через некоторое время по инициативе отца в Измайлове, в другом месте, было оборудовано литейное производство на фабрике Госиздата (ОГИЗ). Директором был отец, а его заместителем — венгерский писатель Мате Залка, впоследствии легендарный генерал Лукач, погибший в 1936 году в Испании. В этой мастерской была отлита фигура В.И. Ленина для памятника в Твери (Калинине). Литье велось главным образом «по-итальянски», способом с потерей восковой модели. Окончательную чеканку своих бронзовых скульптур отец делал всегда сам.

Фигура В.И. Ленина, середина 1920-х.

Фигура В.И. Ленина, середина 1920-х.

Гипсовая модель высотой 5 м для бронзового памятника

В.И. Ленину в Твери. Установлен в 1926 году. Не сохранился.

Расстрелян немцами прямой наводкой

из артиллерийских орудий

Однако воспоминания мои об этих мастерских очень расплывчаты: я был слишком мал. Хорошо помню только дядю Володю Лукьянова, который меня, как он говорил, «нянчил», а остальное уже — по позднейшим работам отца.

Выполнялись в мастерской и вещи из кованой меди, после того как этот материал стало возможным получить. Готовили их отцу для окончательной обработки медники-чеканщики Ильин, Бахнов, Дивов, Игнатов, Герасименко. Такие крупные произведения, как статуя В. И. Ленина для Еревана, и другие ковались из отдельных листов по частям фигуры, отлитой из бетона, а потом сваривались газовой горелкой.

Памятник В.И. Ленину, 1940. Кованая медь, высота фигуры 7 м.

Памятник В.И. Ленину, 1940. Кованая медь, высота фигуры 7 м.

Архитекторы Н.Ф. Паремузова и Л.С. Вартанов. Ереван, Армения.

Снесен в 1991 году. Фото РИА Новости

После того как Меркуров тщательно прорабатывал скульптуру различными чеканами (их были многие десятки) уже не по бетону, а по залитой в медь «смоле с землею», она патинировалась. И здесь непревзойденным мастером был Мишуков, вооруженный своими химическими секретами. Очень он любил добавлять в патину серебро.

Среди чеканщиков по меди выделялся замечательный художник и очень своеобразный человек И.В. Ильин. До прихода на работу в мастерскую Меркурова он чеканил оклады к иконам и другую церковную утварь. Когда в стране была введена шестидневная рабочая неделя и воскресенье объявлено нерабочим днем, набожный Ильин, весь просветленный, обратился ко мне, нажимая на букву «о»: «Полагаю, Георгий Сергеевич (он всех звал по имени и отчеству), что если все и далее пойдет по такой же плоскости, то товарищ Сталин окончательно прославит себя в глазах народа». Отец без конца заставлял меня изображать в лицах этот разговор своим гостям и очень при этом веселился.

Легенды о том, что Микеланджело работал один и все свои вещи сделал сам, Меркуров считал чистым вымыслом. Он даже как-то подсчитал, сколько сотен лет понадобилось бы одному Буонарроти, без помощников, на выполнение всех известных нам его произведений. Эти выводы основывались и на самом тщательном изучении подлинников скульптур великого итальянца вплоть до следов применявшегося инструмента.

БИБЛИОТЕКА

В Измайлове была большая библиотека — несколько тысяч книг. От инкунабул по черной магии и прижизненных томиков Шиллера до новейших изданий по самым разным проблемам. (Сейчас значительная ее часть находится в Доме-музее Меркурова в Ленинакане[3].) Эта библиотека была второй: первую в тяжелые 1916–1917-е годы пришлось продать.

Самый большой раздел составляли книги и журналы по искусству — русские, немецкие, французские, английские. История, философия, геология, путешествия, география, сельское хозяйство были представлены довольно широко. Очень много было словарей и справочников. Причем библиотека не была «мертвым собранием» — она работала. То и дело Сергей Дмитриевич посылал меня с самыми различными поручениями — нужна была справка либо надо было уточнить, посмотреть репродукции и т. д.

Когда скульптор начинал работу над образом того или иного выдающегося человека, он неоднократно перечитывал произведения своего героя и литературу о нем. Сочинения Пушкина и Льва Толстого, Достоевского и Гоголя, труды Ломоносова и Тимирязева, Кропоткина и Циолковского и многих других в различных изданиях были представлены в библиотеке.

''Портрет А.С. Пушкина'', 1905. Горельеф. Бронза, 40х35х9,5 см.

''Портрет А.С. Пушкина'', 1905. Горельеф. Бронза, 40х35х9,5 см.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, С.-Петербург

Памятник А.С. Пушкину, 1949. Бетон, общая высота - 6,5 м, высота фигуры - 3 м.

Памятник А.С. Пушкину, 1949. Бетон, общая высота - 6,5 м, высота фигуры - 3 м.

Магнитогорск, Челябинская область

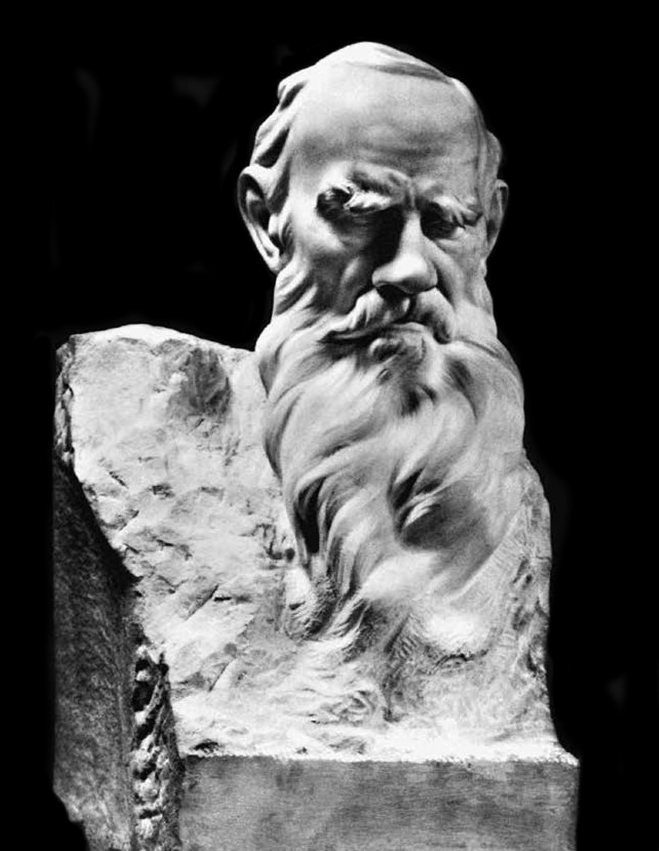

Портрет Л.Н. Толстого, 1911-1949. Мрамор, 70х37х26 см.

Портрет Л.Н. Толстого, 1911-1949. Мрамор, 70х37х26 см.

Государственная Третьяковская галерея.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

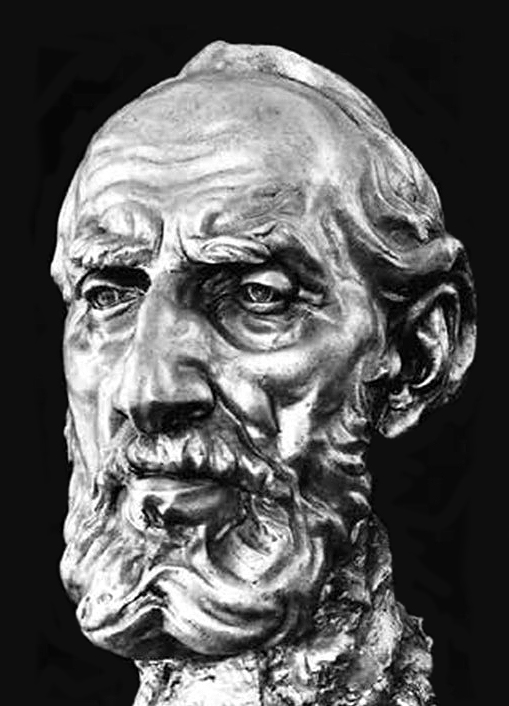

Н.В. Гоголь, 1948. Гипс. Не сохранилось.

Н.В. Гоголь, 1948. Гипс. Не сохранилось.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

Фигура Н.В. Гоголя для памятника в Москве, 1947. Гипс. Фото: synthart.livejournal

Фигура Н.В. Гоголя для памятника в Москве, 1947. Гипс. Фото: synthart.livejournal

Памятник К.Э. Циолковскому, 1957.

Памятник К.Э. Циолковскому, 1957.

Создан в 1932-1940 годах. Гранит.

Архитектор И.А. Француз. Фото: synthart.livejournal.com

Любил и ценил Меркуров поэзию. Много вещей знал наизусть. Старался всегда читать творения поэтов, правда, как и другие жанры, в подлиннике, на языке автора.

Художественную литературу немилосердно крали — благо во всем доме никогда не было никаких запоров и замков. Отец страдал от этого вдвойне — утрата любимых книг и разочарование в людях, похищавших литературу.

Могу определенно сказать, что книги были страстью художника. Когда-то, по его рассказам, он собирал также старинные ковры, покупал их на базарах разных стран и городов. Отец был одним из крупных знатоков этого вида прикладного искусства. Но коллекции ковров я не застал, видел только фотографии. Она также была продана еще до моего рождения.

Очень любил Меркуров живопись. Однако картин в доме не было. Когда отца об этом спрашивали, он отвечал, что очень хотел бы повесить у себя «Венеру перед зеркалом» Тициана, но ее даже из Эрмитажа, с благословения Грабаря, продали немцам, а те с огромной выгодой для себя — в США. «А на меньшее, — шутил скульптор, — я не согласен».

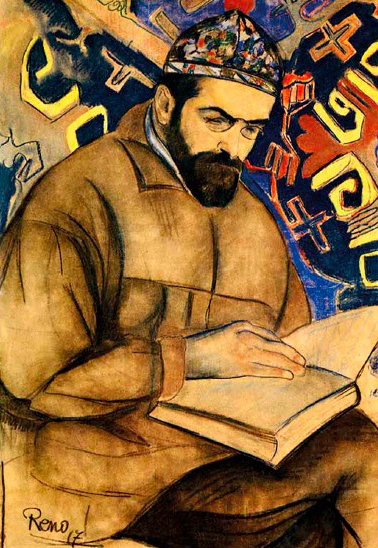

Альбер-Фернан Рено. ''Портрет С.Д. Меркурова'', 1917.

Альбер-Фернан Рено. ''Портрет С.Д. Меркурова'', 1917.

Пастель, уголь, 721х120 см. Собрание Г.С. и Г. Меркуровых.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

Когда закрыли Щукинской музей (Музей нового западного искусства), его фонды были переданы в запасники Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина, где директором был Меркуров. (В годы работы отца в музее я буквально «не вылезал» оттуда.) Сергей Дмитриевич в своем служебном кабинете вместо известного портрета[4] повесил картину Ренуара «Обнаженная». На недоуменные замечания высокопоставленных посетителей — «Что же ты делаешь, ведь это низкопоклонство перед Западом?» — скульптор неизменно и спокойно спрашивал: «А разве тебе она не нравится?» Так и провисело это прославленное полотно великого мастера в директорском кабинете до тех пор, пока не было принято решение разместить в ГМИИ музей подарков И.В. Сталину, а Сергей Дмитриевич подал в отставку со своего поста «по состоянию здоровья».

Во дворе ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Во дворе ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Сергей Меркуров и А.Д. Чегодаев с сотрудниками музея, 1945

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

МОЯ МАТЬ

Отец и мать познакомились, как они рассказывали, в конце 1915 года в Московском литературно-художественном кружке и в 1916 году поженились.

К тому времени Сергей Дмитриевич разошелся со своей второй женой, Мартой Германовной, от которой у него была дочь Марина. Первая его супруга — Ольга Матвеевна — скончалась в 1910 году в Ялте, оставив дочь Ариадну.

Моя мать, Августа Григорьевна, в 1915 году была уже вдовой. Она в числе первых женщин в России окончила юридический факультет Московского университета, свободно владела шестью языками, объездила всю Европу, познакомилась с памятниками мирового искусства, крупнейшими музеями.

Студенческий билет А.Г. Меркуровой (Сапир) - жены Сергея Меркурова, 1910.

Студенческий билет А.Г. Меркуровой (Сапир) - жены Сергея Меркурова, 1910.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Начало Первой мировой империалистической войны застало ее в Париже. С большим трудом, через нейтральные страны, она вернулась в Россию.

Позднее мать стала одной из актрис зародившегося тогда русского кинематографа, снималась на первых ролях в акционерном обществе «Нептун» под псевдонимом Аста Грай. У меня сохранился контракт, по которому она должна была участвовать в течение года не менее как в восемнадцати картинах. Ряд сценариев написал отец. Остались и рекламные фотографии кинокартин «Да будет воля Твоя», «Занда», «Перстень зла», «Дело помещика Бродова», «Отмщение», журнал «Кинотеатр» № 2 за 1918 год с кинопьесой «Перстень зла» и кадрами из картины.

Аста Грай. Рекламная фотография кинокартины ''Отмщение''/

Аста Грай. Рекламная фотография кинокартины ''Отмщение''/

Из собрания Дома-музея Сергея Меркурова в Гюмри, Армения

Августа Григорьевна обладала удивительным даром — незлобно, но карикатурно изображать различных людей, их внешность, манеру поведения, речь. Она буквально преображалась, доставляя этим веселые минуты отцу и всем нам.

Мать была тонким знатоком и ценителем искусства и первым зрителем и критиком отцовских произведений. До конца 30-х годов Августа Григорьевна вела все финансовые дела скульптурной мастерской. С появлением секретаря Сергея Дмитриевича, В. Е. Жукова, его старого друга, значительная часть этих забот легла на его плечи, однако общее руководство всем хозяйством оставалось за матерью.

Так сказать, «внешняя сторона» жизни не играла для нее никакой роли. Переехав в Измайлово, она работала в огороде, солила огурцы и помидоры, квасила капусту, доила корову, вместе со всеми нами убирала картошку, ворошила сено. В морозные ночи Меркуровы клали с собой в постель поросенка — чтобы не замерз.

Когда отец, лежа за гранитными камнями, отстреливался из винчестера от бандитов, мать подносила ему патроны, а когда однажды он, вступив в схватку с нападавшим, был ранен, Августа Григорьевна выбежала во двор с револьвером, но было уже поздно, так как грабитель скрылся.

Сидя во главе стола в единственном кресле (все остальные сидели на скамьях), мать не только раздавала кушанья и разливала чай, но и, так сказать, «вела стол». В этом кресле у нее за спиной очень часто сидел я, пока мог там помещаться. Мать была действительно душой дома, подлинной «хранительницей очага». Когда после ее смерти в 1949 году отец женился на Татьяне Антоновне Авдюшко, а дом попробовала вести моя старшая сестра — Ариадна, из этого ничего не получилось, «очаг погас», а через три года не стало и отца.

И сейчас, сорок лет спустя, с душевной болью смотрю я на последние записи, сделанные Сергеем Дмитриевичем 2 апреля 1949 года в двух своих любимых тетрадях (коричневой и синей). Они почти одинаковые. Первая: «Умерла моя Аста. Единственный мой друг и товарищ в тяжелой моей жизни». И вторая: «Самый несчастный день в моей жизни. Умерла мой единственный друг — который меня поддерживал всем-всем, моя Аста. — 33 года». После этого в тетрадях не было написано ни одного слова.

Сергей Меркуров с женой Августой Меркуровой

Сергей Меркуров с женой Августой Меркуровой

подбирают иллюстрации к ''Заметкам о скульптуре '', 1948.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

1937 ГОД

Все началось много раньше 1937 года. После убийства С.М. Кирова я никак не мог понять и поверить в то, что многие обаятельные люди, сидевшие в недалеком прошлом у нас за столом, в какой-либо степени причастны к этому злодеянию.

Родители мои знали обо всем, конечно, много, много больше. Когда в середине 40-х годов я спрашивал отца о тех или иных событиях в истории нашей партии (мне это было нужно для семинаров), он говорил обычно: «Ты как хочешь — по «Краткому курсу» или по Меркурову?» Я всегда предпочитал последнее, так как первое нетрудно было прочитать и самому.

Хочу сказать, что эти две интерпретации одних и тех же эпизодов разительно отличались друг от друга. Кроме того, в отцовских рассказах всегда действовало много конкретных, живых людей, с их характерами, страстями, эмоциями, симпатиями и антипатиями. Многих из них я не только видел, но и знал. И очень многие из них впоследствии были репрессированы.

Попавшим в беду друзьям, их женам и детям Сергей Дмитриевич всячески старался помочь. Используя свое влияние, он ходатайствовал, ручался, просил. Результатами, увы, нельзя было похвастаться. Рискуя очень многим, Меркуров предоставлял преследуемым кров в своем доме, вместе со своими детьми воспитывал осиротевших. Много сохранилось у меня писем к отцу о помощи, много и благодарственных.

Расскажу лишь о нескольких событиях, которые врезались в мою память.

З.К. Манакина, воспитанница Смольного института благородных девиц, работавшая в 1917 году в секретариате А.Ф. Керенского, после лишения свободы и возвращения из ссылки, хотя и получила медаль «За оборону Москвы», не имела права жить в Москве (сейчас она живет в столице, на Ленинском проспекте). Но все ее бытие и работа были связаны с этим городом.

И она жила у нас. Когда же приходил контроль по соблюдению паспортного режима или просто раздавался звонок в калитку, «Зинуля», как мы ее звали, бежала прятаться в конуру к огромной и злобной кавказской овчарке Кулаю (собак в доме держали всегда много — отец их очень любил), так как была полная уверенность, что никто из проверявших не рискнет искать там «нарушительницу».

Не имел права жить в Москве после отбытия лишения свободы и ссылки старинный друг отца, художник и архитектор Б.Л. Лопатинский. Но он не только жил, но и умер у нас. Факт нарушения паспортного режима выплыл наружу, и у Меркурова были из-за этого большие неприятности.

Много, много людей находило тепло и приют в доме у скульптора. Помочь Сергей Дмитриевич старался деликатно и ненавязчиво. Вспоминаю, как он «проспорил» дочерям репрессированного Г.Ф. Федорова мешок сахара (с продуктами тогда было туго), и мы отвезли его к ним на квартиру. В иной форме эта помощь могла бы и не быть принята.

Дочь незаконно репрессированного бывшего директора Большого театра В.П. Худашева Тамара выросла у нас, нашла в моих родителях мать и отца, а я обрел в ее лице любимую старшую сестру.

На открытии бюста В.И. Ленина в Большом театре Союза ССР.

На открытии бюста В.И. Ленина в Большом театре Союза ССР.

Стоят слева направо А.В. Луначарский, С.Д. Меркуров,

В.П. Худашов. Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

РОЗЫГРЫШИ

Отец очень любил розыгрыши. Вот некоторые из них.

В Центральном Доме работников искусств еженедельно по средам встречались художники, актеры, музыканты. На одну из таких сред ожидали приезда вернувшегося из эмиграции в Москву Александра Вертинского.

Мой отец и известный артист-конферансье Смирнов-Сокольский решили подшутить над Борисом Пастернаком, который, как они считали, был «не от мира сего». «Борис, — сказали они, — сейчас приедет первый замнаркома иностранных дел Вышинский. Мы его сажаем рядом с тобой. Будь умницей и поддерживай беседу о международных делах. На всякий случай с другой стороны мы сажаем к тебе Гошу (меня). Он здорово в этих вопросах разбирается и тебе поможет».

Они были абсолютно уверены, что Александр Николаевич Вертинский так изменился, что Борис Леонидович его не узнает, а А. Я. Вышинского он в лицо не знал. Приехавшего Вертинского посадили рядом с Пастернаком, и я был свидетелем, как поэт старался не «ударить лицом в грязь». После отъезда певца все очень смеялись, а Пастернак, обращаясь к отцу и Смирнову-Сокольскому, сказал: «От вас-то всего можно было ожидать, и на вас я не в обиде. Но вот Гоша-то. Ведь ему я верил!»

''Геркулес Меркуровский''. Дружеский шарж Бориса Ефимова, 1947.

''Геркулес Меркуровский''. Дружеский шарж Бориса Ефимова, 1947.

''С. Меркуров''. Дружеский шарж Кукрыниксов, 1939.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

После Великой Отечественной войны в Измайлово приехал венгерский скульптор Жигмонд Кишфалуди-Штробль, с которым отец был хорошо знаком еще по Парижу 1906–1907 годов. Его сопровождала переводчица из ВОКСа[5]. Она работала только с английском языком. После обмена двумя-тремя фразами художники многозначительно переглянулись и заговорили по-немецки. По их просьбе отдельные части разговора я переводил синхронно для присутствующих за столом. Девушка была в полной растерянности.

В следующий раз с венгром приехал переводчик, владевший немецким языком, и скульпторы сразу заговорили по-английски. В беседе приняла участие моя мать, переводившая отдельные фразы другим гостям. Переводчик же опять остался не у дел и ничего не смог сообщить своему руководству о содержании беседы художников.

''В Оргкомитете художников и скульпторов: Меркуров, А. Герасимов, Манизер,

''В Оргкомитете художников и скульпторов: Меркуров, А. Герасимов, Манизер,

С. Герасимов, Грабарь''. Дружеский шарж Н. Радлова, 1939

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

А вот случай, когда не вполне ясно, кто кого разыграл. Дело было во время абиссинских событий в 1935–1936 годах[6]. Отец в компании двух известных тогда юристов, Л.Р. Шейнина и Я.И. Мазеля, плыл на пароходе по Черному морю. С едой тогда было не блестяще. «Что-то жареной камбалы очень хочется», — сказал отец. Шейнин, обмотав голову Сергея Дмитриевича полотенцем наподобие чалмы, повел его в ресторан и велел сидеть за столиком и не говорить ни слова.

Сам же отправился к капитану и, представившись, на ухо сообщил ему, что они инкогнито везут в Москву абиссинского негуса[7] и что надо их всех хорошо накормить. Капитан с ресторанным начальством тут же отправился к столику, за которым невозмутимо сидел Меркуров.

Тут-то и началось самое главное. Сказав, что «негус» ни слова не понимает по-русски, Шейнин принялся заказывать различные деликатесы, в том числе и свежую жареную камбалу. «А им что подать-с?» — спросил кок, указывая на скульптора. «Да он ничего не жрет, у них там какой-то пост, — сказал Мазель, — дайте ему минеральной или простой воды, и хватит».

Заказы и обсуждение приготовления блюд продолжались, а у отца била слюна и сводило скулы. Наконец он не выдержал и жалобно попросил: «Левушка, и мне хоть чего-нибудь!» Капитан сразу сообразил, в чем дело, очень смеялся, и на весь оставшийся путь питание было обеспечено.

Сергей Меркуров, 1935-1936. Фото Н.И. Свищева-Паола. Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Сергей Меркуров, 1935-1936. Фото Н.И. Свищева-Паола. Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Разыгрывали и отца. Расскажу об одном далеко не безобидном розыгрыше. Ночью скульптору позвонили по телефону и сказали, что умер известный актер — друг отца (фамилию его я не помню) — и что нужно срочно снять маску. Надо сказать, что Сергей Дмитриевич очень тяжело переживал снятие каждой маски и особенно с близких ему людей. Когда он возвращался с формой от покойного, то на нем буквально «лица не было».

Итак, Меркуров, взяв все необходимое, приехал в дом к умершему. Там было полно народа. Покойник лежал на столе под простыней. Когда скульптор поднял простыню, «умерший» приветствовал его бокалом шампанского: «Иначе тебя ни за что нельзя было бы вытащить из Измайлова в столь поздний час», — сказал он под общий хохот.

ДРУЗЬЯ И ГОСТИ ИЗМАЙЛОВА

Очень большое место в жизни Сергея Дмитриевича занимали музыка и театр. Отец с матерью регулярно посещали все выдающиеся концерты и спектакли.

В Измайлове в столовой стоял старенький кабинетный рояль фирмы «Беккер». На этом неказистом инструменте, который, кстати сказать, был всегда отменно настроен, играли Генрих Нейгауз, Лев Оборин, Эмиль Гилельс, Яков Флиер, Роза Тамаркина. Под аккомпанемент Н.С. Голованова пела А.В. Нежданова. Свои произведения исполняли композиторы М.М. Ипполитов-Иванов, Р.М. Глиер и В.Я. Шебалин. Пел несравненный М.К. Холмогоров, причем не только духовные, но и светские вещи. Говорили, что он поет не хуже Шаляпина. Арии и романсы любила исполнять Е.Д. Кругликова.

Надгробный памятник композитору Михаилу Ипполитову-Иванову, после 1935 года. Бронза, гранит.

Надгробный памятник композитору Михаилу Ипполитову-Иванову, после 1935 года. Бронза, гранит.

Новодевичье кладбище, Москва

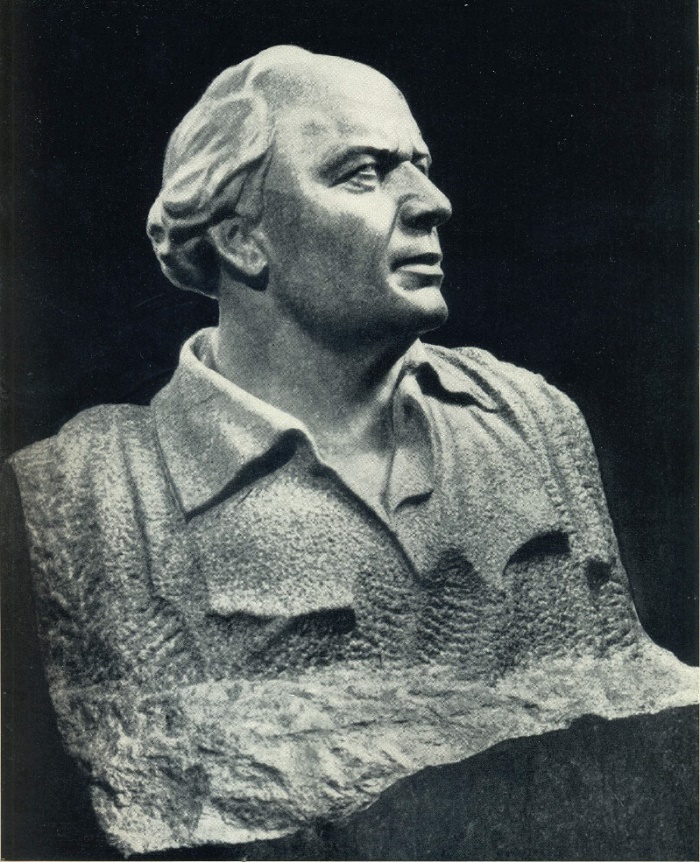

''Портрет М.К. Холмогорова'', 1935. Гипс тонированный.

''Портрет М.К. Холмогорова'', 1935. Гипс тонированный.

Дом-музей С.Д. Меркурова в Гюмри, Армения.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

Замечу, что романс был одним из любимых жанров скульптора. Меркуров мог без конца слушать цыганские песни Александры Христофоровой и тогда еще совсем молодой Нины Красавиной. Под гитару пели И.М. Москвин, М.М. Климов, Валентина Серова, В.А. Блюменталь-Тамарин, а после возвращения в СССР и Александр Вертинский.

Когда появились первые приличные радиоприемники, а отец не мог пойти на концерт, он часто слушал трансляцию. Как сейчас, вижу Сергея Дмитриевича у радиоприемника, следящего по партитуре за исполнением «Реквиема» Моцарта, и опять звучит во мне давно умолкнувшая музыка.

Часто посещали нас скульпторы и художники. Всех не перечислишь. Дружил отец со скульпторами Я.И. Николадзе, И.С. Ефимовым и И.А. Менделевичем, приезжал Сергей Тимофеевич Конёнков со своей женой Маргаритой Ивановной, хотя Сергей Дмитриевич, несмотря на настойчивые просьбы, и не поехал его встречать при возвращении из эмиграции на родину.

Мартирос Сарьян, Георгий Якулов, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Александр и Сергей Герасимовы, Георгий Ряжский, Борис Иогансон и многие другие часто бывали в Измайлове. В дружеских отношениях был скульптор с китайским художником Жю Поном (Сюй Бэйхуном). С архитекторами Меркурова кроме личных отношений связывала совместная творческая работа.

Тесные дружеские узы связывали скульптора с актерами и режиссерами Малого театра и МХАТа, Камерного, вахтанговского и мейерхольдовского. Их объединяли и творческие вопросы. В 1914 году отец рассматривал с Таировым проблему трехмерности в театре, которую режиссер позднее по-своему пытался применить в Камерном.

Много работал Сергей Дмитриевич с Борисом Щукиным, когда он создавал образ Ленина на сцене и в кино. Увлекали отца работы Эйзенштейна. Под впечатлением от его картин художник вылепил и выковал из меди портрет Ивана Грозного.

Любил оперу и балет. Выше всех ставил балерину Марину Семенову и добродушно подшучивал над В.И. Мухиной, вылепившей Марину Тимофеевну только до пачек: «Ну как же это вы, Вера Игнатьевна, балерину — и без ног».

Часто посещали нас В.Л. Дуров, И.С. Козловский, П.М. Садовский, Борис Ливанов и С.М. Михоэлс, бюст которого отец начал лепить, но не успел закончить — в январе 1948 года Соломон Михайлович трагически погиб в г. Минске.

Дружил Сергей Дмитриевич с писателями и поэтами. Много, много раз, сильно волнуясь, пересказывал Сергей Дмитриевич свой последний разговор с Владимиром Маяковским:

«Однажды Володя зашел ко мне. Мы долго говорили, смеялись. Потом он сказал серьезно: «Сергей, если ты умрешь прежде меня, я стихом вылеплю тебе памятник, я напишу о тебе поэму и буду кричать ее со всех площадей. А если раньше умру я, — сказал поэт, — обещай снять с меня такую маску, какой ты еще никогда ни с кого не снимал». На том они и договорились.

Владимир Маяковский, 1930 год.

Владимир Маяковский, 1930 год.

Фото: Государственный музей В.В. Маяковского

Вскоре отцу позвонили и сообщили, что Владимир Владимирович застрелился, а посмертная маска Маяковского говорит о том, что скульптор свое обещание выполнил.

Посмертная маска Владимира Маяковского, 1930. Гипс тонированный,

Посмертная маска Владимира Маяковского, 1930. Гипс тонированный,

72,0х66,5 см; высота 33 см. Государственный музей В.В. Маяковского

Отец дружил с К. Бальмонтом и М. Волошиным, С. Городецким, переписывался с Роменом Ролланом. Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Константин Федин, Константин Симонов, А. Корнейчук, К. Чуковский, В. Вишневский, А. Барто, С. Михалков и многие-многие другие были частыми гостями в Измайлове.

Константин Симонов, Алексей Толстой и Сергей Меркуров, 1941.

Константин Симонов, Алексей Толстой и Сергей Меркуров, 1941.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

''Портрет писателя Алексея Толстого'', 1945. Гранит.

''Портрет писателя Алексея Толстого'', 1945. Гранит.

Сергей Меркуров. Посмертная маска писателя Михаила Булгакова, 1940. Гипс тонированный, 40х27х30 см.

Сергей Меркуров. Посмертная маска писателя Михаила Булгакова, 1940. Гипс тонированный, 40х27х30 см.

Государственная Третьяковская галерея.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'',

М., Kremlin Multimedia, 2012

Тесные отношения связывали Сергея Дмитриевича с литераторами Армении. Читал свои стихи Егише Чаренц. Аветик Исаакян часто приезжал к нам и спрашивал отца о своих произведениях: «Сергей, а правильно ли и красиво ли написал я это по-армянски?»

Сергей Меркуров с деятелями культуры Армении во дворе мастерской в Измайлове.

Сергей Меркуров с деятелями культуры Армении во дворе мастерской в Измайлове.

В центре С.Д. Меркуров, А.С. Исаакян, И.А. Орбели, 1941.

Фото из книги: ''С.Д. Меркуров. Воспоминания...'', М., Kremlin Multimedia, 2012

Хорошо помню Н.К. Крупскую и М.И. Ульянову, которые пили чай на не застекленной еще тогда террасе и долго говорили, говорили с отцом. Меня поражала более чем скромная их одежда, стоптанные туфли.

Всех очаровывал за столом остроумный Н.И. Бухарин. Много приезжало и других партийных и государственных деятелей, ученых, медиков. В мою память, возможно в силу возраста, врезались посещения военных — маршалов С.М. Буденного и К.Е. Ворошилова, А.И. Егорова и Б М. Шапошникова. И уже потом Г.К. Жукова, П.С. Рыбалко, генералов Е.И. Смирнова, А.С. Жадова, Н.С. Осликовского, дружбу с которым я сохранил до последних дней его жизни, офицеров его 3-го конногвардейского корпуса, и многих, многих других.

В свою синюю тетрадь С.Д. Меркуров, слегка перефразируя А.С. Пушкина, внес шутливую «Предполагаемую надпись на Измайловской даче»:

К нему издалека то воин, то оратор,

То консул молодой,

То сумрачный диктатор

Являлись день-другой

Роскошно отдохнуть,

Вздохнуть о пристани

И вновь пуститься в путь.

Георгий МЕРКУРОВ

(Написано специально для книги «С.Д. Меркуров. Воспоминания. Письма. Статьи. Заметки. Суждения современников». Москва, Kremlin Mutimedia, 2012)

C.Д. Меркуров (1881-1952). Памятная стела в Измайлово.

C.Д. Меркуров (1881-1952). Памятная стела в Измайлово.

Установил архитектор И.А. Француз в 1955 году

[1] Публикация по: «С.Д. Меркуров. Воспоминания. Письма. Статьи. Заметки. Суждения современников». Москва, Kremlin Multimedia, 2012)

[2] Чуть более полутора гектаров (Прим. сайта ОМС).

[3] С 1991 года – Гюмри, Армения.

[4] Имеется в виду портрет И.В. Сталина.

[5] Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.

[6] Имеется в виду Итало-эфиопская война 1935—1936 годов. (Вторая итало-абиссинская война) — война между Итальянским королевством и Эфиопией.

[7] Царский титул в Эфиопии.